Gut zu Fuß von Anfang an

- Veröffentlicht am

Kurz und bündig

Häufigkeit und Ausprägungsgrad von Fußballenveränderungen müssen auch in der Ökoputenhaltung als wichtige Indikatoren einer tiergerechten Haltung erfasst werden. Im Rahmen einer Studie wurde unter anderem die Fußballengesundheit bei Ökoputen untersucht und mit Zahlen aus konventionellen Betrieben verglichen. In der Anfangsmast waren die Fußballenveränderungen in der Ökoputenhaltung etwas geringer, im Verlauf der Mast nahm die Zahl der Veränderungen in der konventionellen Mast stärker zu.

Bei den Schlachthofbefunden wurde bei den Ökoputen ein deutlich höherer Anteil an Leberveränderungen festgestellt. Deren Ursachen werden in einem Nachfolgeprojekt untersucht.

Für die Studie (Förderkennzeichen 2812OE030) wurden deutschlandweit Puten aus neun Aufzucht- und 14 Mastfarmen an fünf Zeitpunkten einbezogen: 3.-6., 27.-44, 46.-59., 70.-77. und 106.-114. Lebenstag (LT). Dieses Schema wurde in einem zweiten Mastdurchgang wiederholt. Aufgrund der Ergebnisse dieser Studie wurde im April 2020 mit dem Folgeprojekt "Untersuchungen zur Ätiologie von Leberveränderungen bei Mastputen unter den Bedingungen der ökologischen Geflügelmast" (Fkz. 2819OE059) begonnen, das ebenfalls im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau gefördert wird.

Fußballenstatus

Zum Zeitpunkt der Studie lagen nur wenige wissenschaftliche Erhebungen zum Gesundheitsstatus der Tiere in der ökologischen Mastputenhaltung vor. Neben allgemeinen Bestands- und Herdendaten wurden in der Bioputen-Studie stichprobenartig klinische Daten von 9 480 Puten (6 780 Hennen, 2 700 Hähne) erhoben, darüber hinaus Schlachtkörperbefunde einer Stichprobe von jeweils 60 Puten pro Herde und Durchgang. Untersucht wurden Puten der Herkunft Kelly Broad Breasted Bronze (Kelly BBB; beide Geschlechter) sowie Hennen von schweren weißen Zerlegeputen (WZP; überwiegend British United Turkeys [B.U.T.] 6, außerdem Aviagen Testprodukt 7 und 9).

Bei jedem Bestandsbesuch wurde im Rahmen einer klinischen Untersuchung u. a. der Fußballenstatus stichprobenartig bei jeweils 60 Tieren der Herde untersucht. Pododermatitiden gehören in der Mastputenhaltung generell zu den sowohl aus ökonomischer Sicht als auch unter Tierschutzaspekten nach wie vor relevanten Krankheitsbildern.

Erste Veränderungen der Fußballen wurden bereits zwischen dem 3. und 6. LT gefunden (Kelly BBB-Hähne: 11,3%; Kelly BBBHennen: 8,9 %; WZP-Hennen: 31,9 %). Am Ende der Aufzuchtphase (zwischen 27. und 44. LT) traten bereits vermehrt Ballenveränderungen (Kelly BBB-Hähne: 70,0 %; Kelly BBB-Hennen: 87,6%; WZP-Hennen: 43,8%) auf, einhergehend mit einer Zunahme des Schweregrades der Veränderungen. Zu diesem zweiten Untersuchungszeitpunkt waren Ballenveränderungen der Kategorien III und IV (III = Hyperkeratose mit Schmutzanhaftung, IV = Epithelnekrose) in Herden weiblicher Kelly BBB-Puten mit einer durchschnittlichen Häufigkeit von 62,5% signifikant häufiger zu dokumentieren als bei WZP-Hennen (16,3 %). Dabei lag in den Kelly BBB-Herden zu diesem Zeitpunkt eine signifikant höhere Besatzdichte vor. Die Besatzdichte konnte wiederum in einen statistisch signifikanten Zusammenhang mit der Häufigkeit der Fußballenveränderungen gebracht werden.

Klinische Daten

Dieser Unterschied in der Fußballengesundheit zwischen den verschiedenen Herkünften war während der Mastphase nicht mehr festzustellen, sodass anhand der erhobenen klinischen Daten insgesamt kein Hinweis auf einen herkunftsspezifischen Unterschied für das Auftreten von Pododermatitiden besteht. In der Mastphase wurden insgesamt hohe Anzahlen erheblicher Ballenveränderungen dokumentiert. So wiesen bei Untersuchungen zwischen dem 106. und 114. LT fast 90% der untersuchten Fußballen Veränderungen, überwiegend in Form oberflächlicher Epithelnekrosen auf (Grafik 1).

Häufigkeit und Ausprägungsgrad von Fußballenveränderungen entwickeln sich sowohl bei konventionell als auch bei ökologisch gehaltenen Mastputen demnach in der Aufzucht- und Mastphase progressiv, also mit steigendem Alter nimmt sowohl die Häufigkeit von Ballenveränderungen als auch ihr Schweregrad zu (Grafik 2). Unterschiede zwischen beiden Haltungsformen fallen allerdings insbesondere in den späteren Mastphasen in der Verteilung der einzelnen Schweregrade auf. Häufigkeit und Ausprägungsgrad von Fußballenveränderungen sind den Ergebnissen nach folglich allerdings auch bei Mastputen in ökologischen Produktionssystemen als wichtige Tierschutzindikatoren einzustufen.

Einstreufeuchte

Einstreufeuchten von mehr als 30 % sind geeignet, innerhalb relativ kurzer Zeit Pododermatitiden zu provozieren. Maßnahmen, die den Feuchtigkeitsgehalt der Einstreu senken, sind daher als positiv für die Ballengesundheit einzustufen. Also wurde zusätzlich das Einstreumaterial bei jedem Bestandsbesuch dokumentiert, sowie Einstreuproben aus definierten Bereichen entnommen und nachfolgend ihr Feuchtigkeitsgehalt thermogravimetrisch bestimmt.

Die dokumentierten Einstreufeuchten stimmten in ihrer Größenordnung mit den unter konventionellen Haltungsbedingungen bei Puten gleichen Alters ermittelten Werten überein. Vor der Einstallung der Küken entnommene Proben wiesen Feuchtigkeitsgehalte zwischen 6 und 14% auf. Zum Zeitpunkt der ersten Untersuchung (3.–6. LT) lagen die gemittelten Einstreufeuchten aller Proben noch unterhalb von 35%. Insbesondere in Herden mit klassischer Ringaufzucht (Kleinring) wurden im Bereich der Konsumzonen (Peripherie von Tränken und Futtertrögen) teilweise jedoch bereits mittlere Feuchtegehalte von über 35 % gemessen.

In praxisüblichen Kükenringen war der mittlere Feuchtigkeitsgehalt der Einstreu aus den Konsum- und Komfortzonen signifikant höher als in Sammelproben von Herden mit Aufzucht in Großringen bzw. ringfreier Haltung. Bei den Beprobungen zwischen dem 106. und 114. Lebenstag lagen die mittleren Feuchtegehalte in Kelly BBB- und WZP-Haltungen insbesondere in den Bereichen der Tränken und Futtertröge mit über 60 bzw. über 50 % hoch, jedoch wurde auch in den Komfortzonen im Mittel jeweils über 30 % Einstreufeuchte gemessen. Als Einstreumaterialien wurden in den Beständen unterschiedliche Substrate verwendet. Hier konnten bei den am Ende der Aufzuchtphase (27.–44. LT) entnommenen Proben substratabhängig zum Teil signifikante Unterschiede nachgewiesen werden (mittlere relative Feuchtigkeitsgehalte in den Bereichen Tränke, Futtertrog und Komfortzone jeweils in der Abfolge Stroh > Weichholzspäne > Dinkelspelzen/Dinkelspelzengranulat). Gleichzeitig war das Auftreten von schwereren Ballenveränderungen in Herden, die auf Stroh gehalten wurden, am Ende der Aufzuchtphase signifikant höher als bei Herden, in denen Weichholzspäne als Einstreu genutzt wurden. Die geringsten Zahlen an Fußballenveränderungen wurden bei auf Dinkelspelzen bzw. Dinkelspelzengranulat gehaltenenen Herden dokumentiert (signifikant geringer als bei Weichholzspänen). Einstreuproben von Herden aus Ställen mit Fußbodenheizung wiesen während der Aufzuchtphase im Mittel signifikant niedrigere Feuchtigkeitsgehalte auf als Proben von Betrieben ohne Bodenheizung.

Die relative Einstreufeuchte wurde auch durch den verwendeten Tränkentyp beeinflusst; so waren die Feuchtigkeitsgehalte der Einstreu in den am 27.–44. LT gesammelten Proben bei Verwendung von Pendeltränken in der Tränken-Peripherie signifikant geringer als bei Verwendung von Plassontränken. Zudem korrelierte die Einstreufeuchte positiv mit der Besatzdichte (Anzahl Tiere/m²).

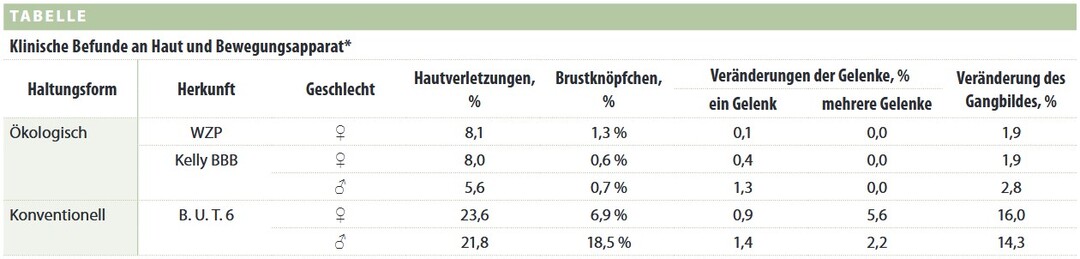

Sonstige Befunde im Vergleich

Bezüglich der Befunde Hautverletzungen, Brusthautveränderungen und Gelenkveränderungen wurden im Vergleich zu konventionell gehaltenen Puten an den einzelnen Untersuchungstagen bei ökologisch gemästeten Puten insgesamt deutlich geringere Häufigkeiten festgestellt. Dies soll hier exemplarisch für die Untersuchungen in der 16. Lebenswoche dargestellt werden (siehe Tabelle; weitere Zahlen siehe Abschlussberichte Krautwald-Junghanns et al. 2009 sowie Krautwald-Junghanns et al. 2017)

Schlachthofbefunde

Im Rahmen der Untersuchungen am Schlachthof waren Veränderungen der Fußballen insgesamt nahezu gleich häufig bei konventionell gehaltenen Puten wie bei Bioputen zu sehen. Gelenkveränderungen wurden bei ökologisch gehaltenen Hähnen (28,7%) signifikant häufiger als bei Hennen (12,7 %) festgestellt, und bei beiden Geschlechtern jeweils häufiger als bei konventionell gehaltenen Puten (0,05% der Hähne bzw. 0,08% der Hennen).

Bei einem Großteil der untersuchten Tiere konnten im Rahmen von Schlachtkörperuntersuchungen Leberveränderungen, insbesondere grün verfärbte Lebern, festgestellt werden, deren Zahl signifikant höher lag als bei konventionell gehaltenen Mastputen. Eine Grünfärbung der Lebern z. B. lag bei unter konventionellen Bedingungen gemästeten Puten bei 3,8% (Hähne) resp. 6,6% (Hennen) der Tiere vor, während diese bei unter ökologischen Bedingungen gemästeten Puten in 27,7 % (Hennen) resp. 34,8 % (Hähne) der untersuchten Tierkörper gefunden wurde.

Die Ursachen dieser Grünverfärbung der Lebern bei Mastputen sind bislang unzureichend geklärt, die Entstehung erscheint multifaktoriell beeinflusst. Ursächlich werden hier u. a. bakterielle Erreger diskutiert, darüber hinaus werden Einflüsse des Fütterungs- und Haltungsregimes sowie des damit verbundenen, auf die Mastputen einwirkenden Stresses während der Mastphase verantwortlich gemacht. Die Ursachen hierfür sollen nun in dem seit Mai 2020 laufenden Nachfolgeprojekt „Untersuchungen zur Ätiologie von Leberveränderungen bei Mastputen unter den Bedingungen der ökologischen Geflügelmast“ analysiert werden.

Die Förderung des Vorhabens erfolgte aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft erfolgte über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft.

Der Abschlussbericht ist einsehbar auf www.ble.de/Projektfoerderung, Suchbegriff „2812OE030“

Online-Inhalte

Das Verzeichnis der für diesen Beitrag verwendeten Literatur sowie zwei weitere Grafiken finden Sie auf www.dgsmagazin.de, Webcode 6733873.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen