Damit es die Hennen weniger juckt

- Veröffentlicht am

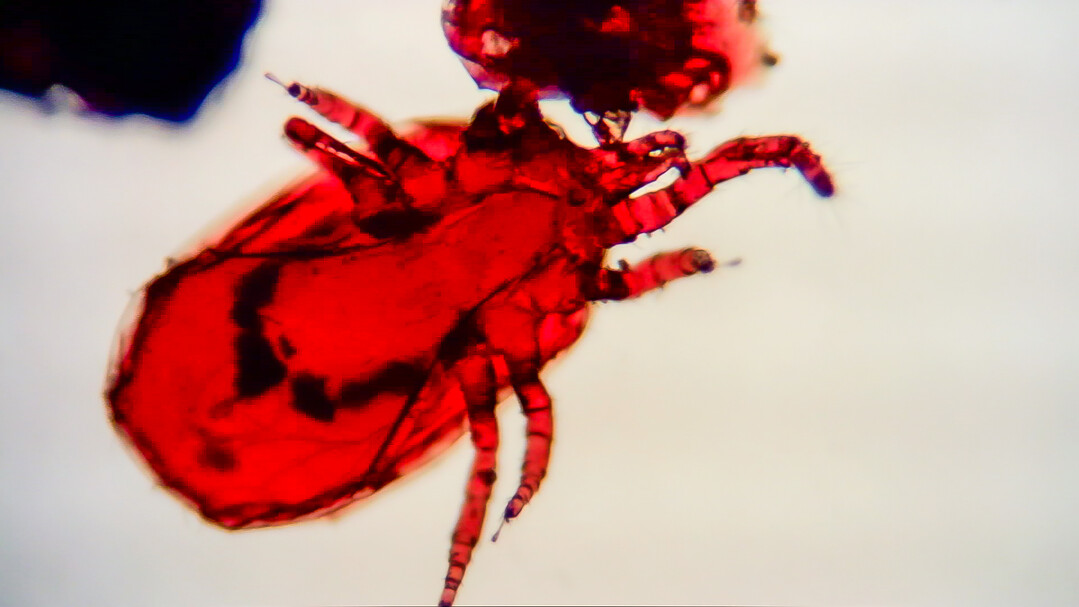

Die Rote Vogelmilbe (Dermanyssus gallinae) sorgt weltweit in Legehennenställen für Unruhe durch Kratzen und Federpicken bei den Hennen sowie für hohe wirtschaftliche Verluste durch den Rückgang der Legeleistungen. Experten aus vielen Ländern treffen sich deswegen regelmäßig, um neueste Forschungsergebnisse zur Bekämpfung des Ektoparasiten auszutauschen.

Im ersten Block der internationalen Tagung innerhalb des Coremi-Projektes (siehe Seite 43) im November 2018 in Rumänien ging es um das Thema Monitoring und mögliche Strategien zur Kontrolle der Roten Vogelmilbe. Magne Hansen (Animalia AS, Norwegen) und Øivind Øines (Norwegisches Veterinärinstitut) berichteten, dass in ihrem Land alle Eierproduzenten, die an kommerzielle Eierpackstellen liefern, zum Monitoring verpflichtet sind. Das Programm startete bereits 2006 und nutzt Milbenfallen mit innenliegender Pappe, ähnlich denen, die aus früheren Untersuchungen aus dem Institut für Tierschutz und Tierhaltung in Celle bekannt sind, zur Ermittlung des Befalls mit der Roten Vogelmilbe in den Legehennenställen. Die Fallen werden anschließend zur genetischen Identifizierung der Parasiten zu Animalia AS gesandt. Dort werden alle Informationen gesammelt und in eine Datenbank eingefügt. Die Daten können von Junghennenaufzüchtern, Eierproduzenten, Eierpackstellen, aber auch von den betreuenden Tierärzten genutzt werden.

Im Jahr 2018 wurden die Fallen aus etwa 50 % der Legehennenbestände zurückgesandt. Daten von 2011 zeigten, dass nur etwa 11 % der Farmen, die an dem Monitoring teilnahmen, einen Befall mit der Roten Vogelmilbe aufwiesen. Auch zwischen 2011 und 2014 war die jährliche Anzahl an Farmen, die einen neuen Befall mit der Milbe aufwiesen, gering. Im Gegensatz dazu gab es zwischen 2015 und 2018 einen deutlichen Anstieg mit 20 % (2016), 22 % (2017) und 25 % (1. Oktober 2018). Für den Zeitraum 2009 bis 2014 wurden jährlich zwei bis acht Legehennenfarmen mit neuem Befall registriert. In den Jahren, in denen die Zahl der Farmen mit Neubefall deutlich zunahm, erfolgte eine entsprechende Ursachenforschung. Im Jahr 2015 beispielsweise stammten die Milben vermutlich von einem großen Junghennenaufzüchter, dessen leere Ställe anschließend behandelt wurden, sodass das Problem gelöst werden konnte.

Mazedonien: Problem dank Coremi erkannt

In Mazedonien gibt es rund 1,3 Mio. Legehennen in etwa 100 Farmen. Gegenwärtig stellen die Geflügelhalter dort von konventioneller Käfighaltung auf Systeme mit angereicherten Käfigen um. Bis Mitte 2019 soll dieser Prozess abgeschlossen sein (ab Juni 2019 führt Mazedonien Gespräche zu Beitrittsverhandlungen mit der EU). Einen Überblick über die Forschungsaktivitäten bezüglich der Roten Vogelmilbe im Land auf dem Balkan gaben Aleksandar Dodovski und Kollegen. Bevor das Coremi-Projekt startete, wurde dort zur Roten Vogelmilbe nicht geforscht. Durch die Teilnahme an Coremi entwickelten sich verschiedene Forschungsaktivitäten. Zwischen 2015 und 2016 zeigte eine Datenerhebung in Praxisbetrieben (Stallbesuche, Kommunikation mit den Farmern, Untersuchung von toten Tieren), dass 69 % der Farmen (22 von 32 einbezogenen) mit dem Geflügelparasiten befallen waren. Eine nachfolgende Studie im Jahr 2017, in der ein Fragebogen genutzt wurde, der im Rahmen der Arbeitsgruppe 1 von Coremi entwickelt wurde, ergab, dass acht (27,6 %) von den 29 einbezogenen Farmen Milben aufwiesen. Etwa die Hälfte der positiven Betriebe gab an, dass ein Befall mit der Vogelmilbe zu einer durchschnittlichen Reduktion der Legeleistung um ca. 20 % führt. Innerhalb der Laufzeit von Coremi war eine der Zielstellungen, morphologische und molekulare Methoden zur Identifikation der Roten Vogelmilbe zu entwickeln. Vor Kurzem konnte die PCR als Diagnostikmethode etabliert werden, die nun in einer laufenden molekular-epidemiologischen Studie zur Roten Vogelmilbe eingesetzt werden kann.

Schweiz: Vogelmilbe weit verbreitet

In der Schweiz führte das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Aviforum, dem Branchenverband der Eierproduzenten, Gallo Suisse, und der IG Bioei Suisse eine Umfrage per Fragebogen zu aktuellen Bekämpfungsstrategien gegen die Rote Vogelmilbe durch. Die Ergebnisse stellte Veronika Maurer (FiBL) vor. Insgesamt wurden 67 Fragebögen ausgewertet. Die Antworten deckten eine durchschnittliche Herdengröße von 5 517 Hennen (440 bis 18 300) im Alter zwischen 10 und 105 Wochen (durchschnittlich 43 Wochen) ab. 22 % der Befragten waren Bioproduzenten, 56 % Freilandund 22 % Eiererzeuger mit Bodenhaltung, was in etwa den Anteilen der Produktionssysteme in der Schweiz entspricht.

Insgesamt gaben 34 % der Landwirte an, zum Zeitpunkt der Befragung (Winter 2016/17) einen Befall mit D. gallinae in ihren Ställen zu haben. Zusätzlich hatten weitere fast 50 % in der aktuellen Herde zu einem früheren Zeitpunkt einen Befall festgestellt. Zwischen den Umtrieben werden die Ställe in der Regel gereinigt und desinfiziert und in nahezu 40 % der Ställe findet anschließend eine Vogelmilbenbekämpfung statt. Dabei kommen hauptsächlich Kieselsäure, seltene Pflanzenextrakte (Pyrethrum) oder chemische Behandlungen (CBM8) zum Einsatz. Im belegten Stall beginnt etwa ein Drittel der Bauern mit der Milbenbekämpfung, sobald sie die Blutsauger erstmals entdecken. Ein weiteres Drittel wartet, bis ein Befall auftritt und das dritte Drittel der Betriebe führt eine prophylaktische Behandlung durch. Im Durchschnitt wandten die Bauern zwei Stunden und 694 Euro (0 bis 4 400 Euro) für die Milbenbekämpfung in der aktuellen Herde auf. Zusammenfassend bestätigte die Umfrage, dass D. gallinae in Schweizer Legehennenhaltungen sehr weit verbreitet ist. Die Produzenten sind sich des Problems bewusst und beginnen in der Regel mit der Milbenbekämpfung bereits in den leeren Ställen zwischen den jeweiligen Umtrieben.

Genom entschlüsseln, Impfstoff entwickeln

In einem zweiten Block stand die Grundlagenforschung im Vordergrund. Øivind Øines (Norwegisches Veterinärinstitut) und Magne Hansen (Animalia AS) gaben einen Überblick über eine genetische Studie in Norwegen, in der Rote Vogelmilben aus verschiedenen Legehennenfarmen mehrere Jahre lang gesammelt wurden. Unter Nutzung molekularer Tools erfolgte die anschließende Identifikation und Epidemiologie der Roten Vogelmilbe im Rahmen eines nationalen Überwachungsprogramms. Die Milben wurden aufgrund der genetischen Unterschiede in der Untereinheit 1 der Zytochrom Oxydase C (einem Komplex der mitochondrialen Atmungskette) in verschiedene Gruppen eingeteilt, die dann in Verbindung mit epidemiologischen Daten ausgewertet wurden. Die molekularen Daten aus dieser Studie wurden verwendet, um mögliche Ausbreitungswege der Vogelmilbe zu identifizieren.

Kathryn Bartley (Moredun Forschungsinstitut, Großbritannien) stellte Ergebnisse eines internationalen Verbundprojektes (Belgien, Deutschland, Norwegen) vor, bei dem das Genom von D. gallinae aus frisch gelegten Milbeneiern isoliert wurde. Die identifizierte Sequenz steht in der Genbank OrcAE (Online Resource for Community Annotation of Eukaryotes) öffentlich zur Verfügung. Im Projekt wurden über 10 000 Sequenzen funktionaler Proteine aus der RNS verschiedener Stadien von D. gallinae vorhergesagt, die in künftigen Forschungsprojekten verwendet werden können.

Eleanor Karp-Tatham vom Institut für Pathobiologie und Populationsforschung des Royal Veterinary College (Großbritannien) präsentierte vorläufige Ergebnisse eines Projektes, dessen Ziel es ist, einzelne Nukleotidpolymorphismen im Genom von D. gallinae aufzuspüren. Anhand solch genetischer Marker kann die genetische Vielfalt innerhalb der Population der Roten Vogelmilben identifiziert werden. Die bestehende genetische Vielfalt und Variation ist ein maßgeblicher Faktor für die Erfolgsaussichten der Impfstoffentwicklung gegen D. gallinae.

Die Entwicklung einer solchen Vakzine war Gegenstand eines Projektes, das José Francisco Lima-Barbero (Institut für Wild und Wildtierforschung, Spanien) vorstellte und das in Zusammenarbeit mit dem Moredun Institut (Großbritannien) im Rahmen der Coremi-Arbeitsgruppe 1 durchgeführt wurde. In der Studie zeigten Milben eine erhöhte Mortalität, sobald sie Blut von Legehennen aufnahmen, die mit einem rekombinant erzeugten Antigen, dem Subolesin von Moskitos, geimpft wurden. Im Projekt wurde das entsprechende Antigen der Roten Vogelmilben identifiziert und nach rekombinanter Herstellung verwendet, um Legehennen zu immunisieren. Die immunisierten Tiere bildeten Antikörper, die sich an gereinigtes Milbenantigen banden (rDg-SUB-1). Die Charakterisierung von rDg-SUB-1 ermöglicht die Beurteilung zur Verwendung als wirksames rekombinantes Subunit-Vakzin.

Ammoniak ist hoch attraktiv für die Milbe Ein interessanter Forschungsansatz wurde von Lise Roy und Mitarbeiter (Universität Montpellier, Frankreich) vorgestellt. Während die Einflüsse von Temperatur oder Kohlendioxid auf das Verhalten der Roten Vogelmilbe gut bekannt sind, kann über die Bedeutung von anderen flüchtigen organischen Komponenten, die im Legehennenstall vorkommen, gegenwärtig nur wenig ausgesagt werden. Aus diesem Grund untersuchte die Forschergruppe die Attraktivität von sieben Komponenten aus der Haltungsumgebung von Legehennen sowohl unter Laborbedingungen als auch in der Praxis, wobei hungrige adulte Rote Vogelmilben eingesetzt wurden. Die sieben Komponenten wurden allein und in Kombination getestet. Die Ergebnisse zeigten, dass beispielsweise Ammoniak hoch attraktiv für die Rote Vogelmilbe unter Labor- und Praxisbedingungen ist. Nach Meinung der Forscher wurden in dieser Untersuchung fundamentale Informationen zur chemischen Interaktion zwischen der Vogelmilbe und ihrer Haltungsumgebung in Stallgebäuden gefunden. Diese Studie verdeutlicht das Potenzial der Nutzung von flüchtigen Substanzen zur Beeinflussung des Verhaltens der Roten Vogelmilbe. Auf dieser Basis kann eine Strategie erarbeitet werden, die einerseits die Milbe anlockt und andererseits ihre Eliminierung ermöglicht (attract-and-kill-control-strategy).

Effektive Behandlung mindert Federpicken

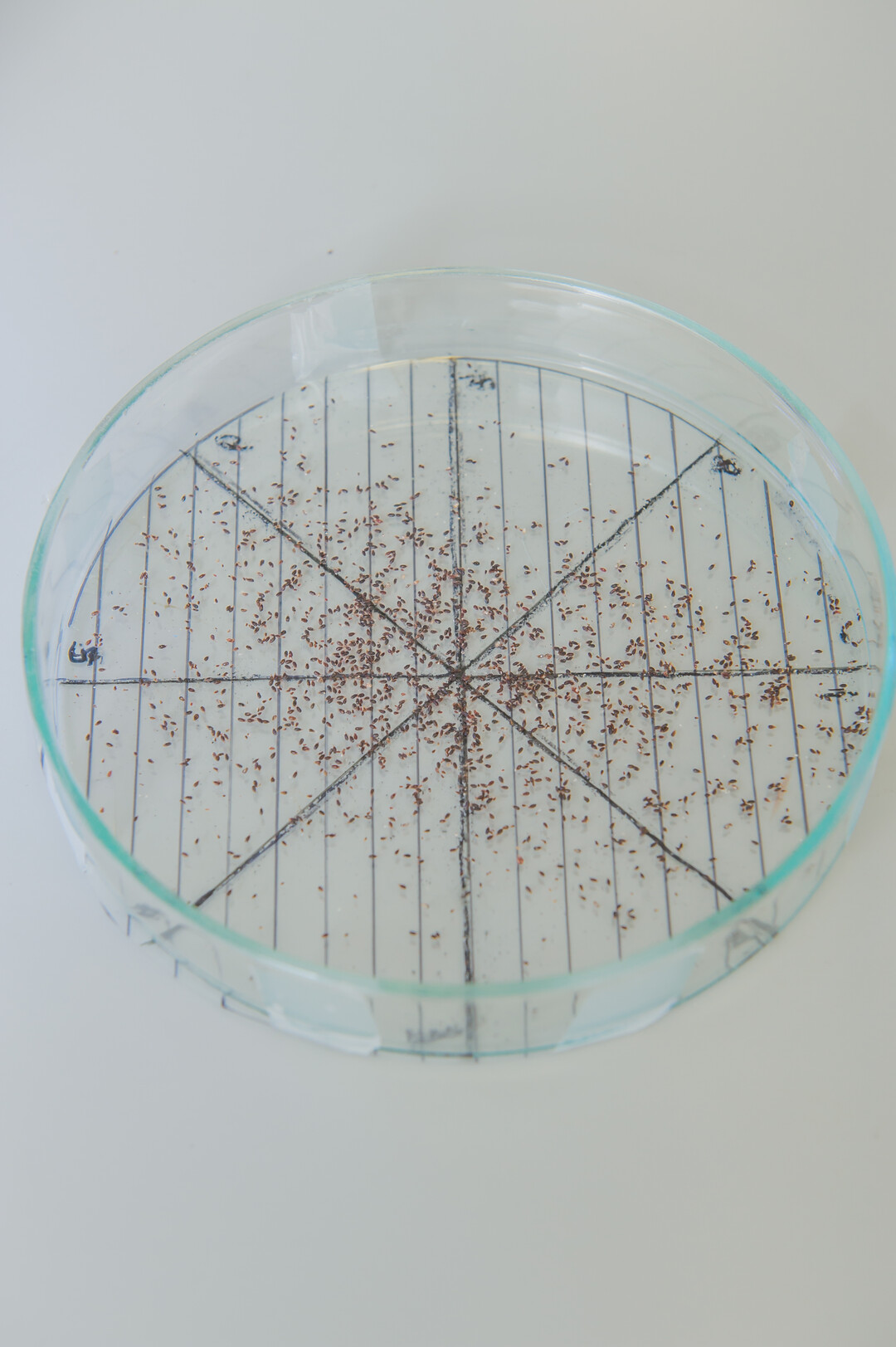

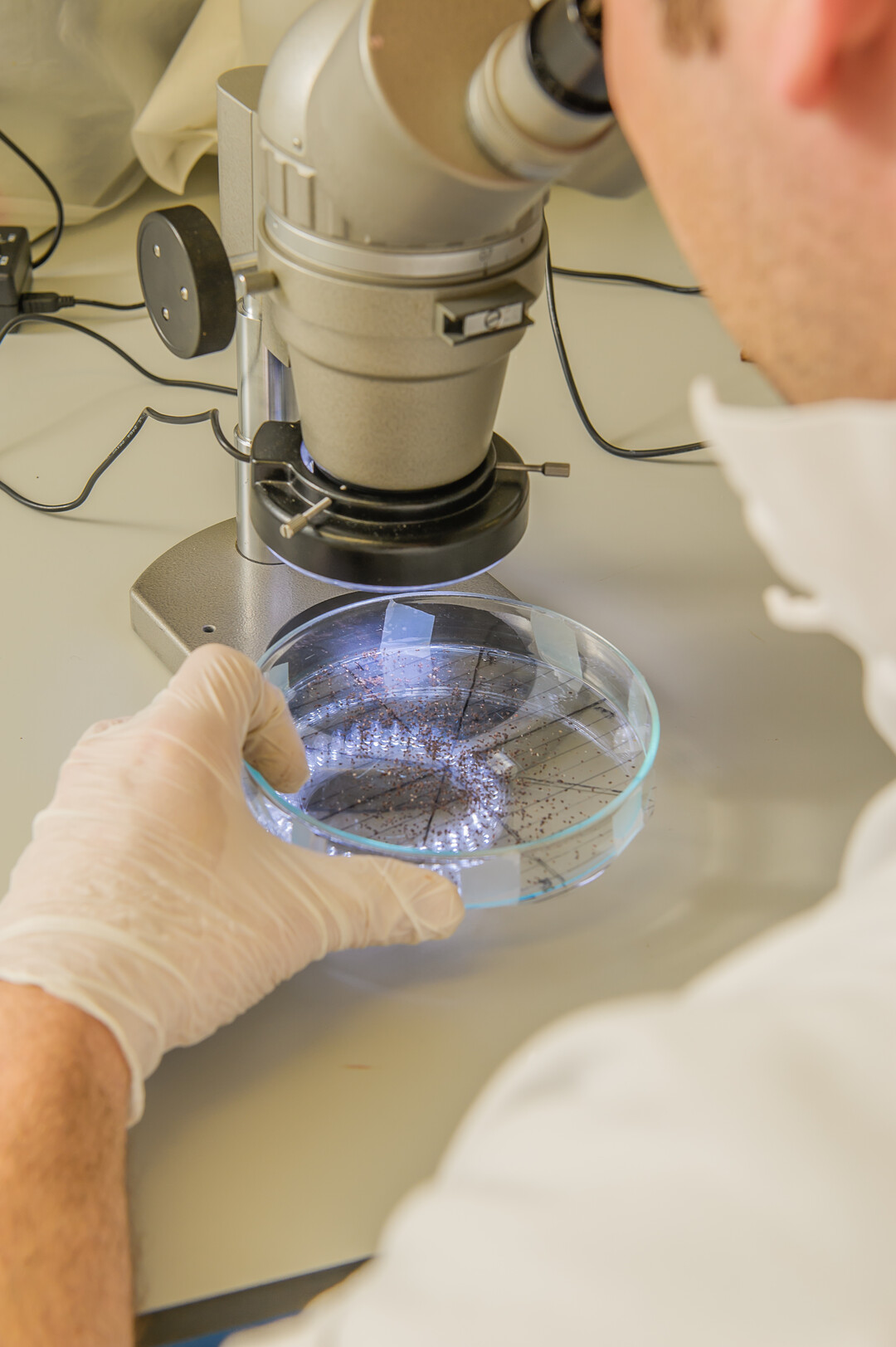

Weitere Vorträge befassten sich mit dem Effekt des Einsatzes des Wirkstoffes Fluralaner auf das Vorkommen der Roten Vogelmilbe. Emmanuel Thomas (MSD Tiergesundheit, Deutschland) stellte eine Praxisstudie unter der Leitung von Déborah Temple (Universität Barcelona) sowie spanischen Mitarbeitern seines Unternehmens zum Einfluss von Fluralaner (Exzolt®, MSD Tiergesundheit) auf das Verhalten und Stressindikatoren bei Legehennen (12 700 Tiere, 29. Lebenswoche, angereicherte Käfige) vor. Die Untersuchung umfasste 13 Wochen, wobei das Verhalten der Hennen wöchentlich analysiert wurde. Zusätzlich wurden von 50 Hennen an drei Zeitpunkten die Blutcorticosteronwerte ermittelt. Der Befall mit der Roten Vogelmilbe im Stall wurde mit Fallen erfasst und war vor der Behandlung mit Fluralaner hoch (im Mittel 1 500 bis 2 200 Milben pro Falle). Nach der Behandlung konnte sank er bis zum Ende der Studie auf unter zwei Milben pro Falle. Die Hennen zeigten danach auch einen geringeren Anteil an Kratzen am Kopf, Kopfschütteln und Putzen sowohl am Tag als auch in der Nacht, und das Vorkommen von hochgradigem Federpicken konnte tagsüber reduziert werden.

Die beobachtete Unruhe in der Nacht aufgrund des hohen Milbenbefalls sank signifikant von 34 auf 11 % nach zweimaliger Behandlung. Der Blutcorticosteronwert verringerte sich auch signifikant von 4,0 ng/mL (Basiswert, eine Woche vor der Behandlung) auf 2,7 ng/ml (eine Woche nach der Behandlung) bzw. 1,7 ng/ml (fünf Wochen nach der Behandlung). Überdies verbesserte sich die Legeleistung signifikant, die Mortalität ging zurück. Eine effektive Behandlung gegen die Rote Vogelmilbe kann also das Wohlbefinden von Legehennen verbessern, so das Fazit dieser Studie.

Fazit: Neue internationale Forschungsprojekte

Die Rote Vogelmilbe ist weltweit ein Problem. Im Rahmen der Cost Action FA1404 (Coremi) wurde europäisches Fachwissen zusammengeführt und ein synergetischer Ansatz zur Verbesserung der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Produktivität von Legehennen durch effektivere Prävention und Kontrolle der Vogelmilbe entwickelt. Innerhalb des internationalen Netzwerkes Coremi wurden neue länderübergreifende Forschungsprojekte mit verschiedenen Ansätzen entwickelt, die künftig zur Lösung des Problems beitragen können.

Ergänzende Beiträge unter www.dgs-magazin.de:

- Ähnlichkeiten mit der Bettwanze? Dr. Jutta Berk, DGS 1/2018, Webcode 5654420

- Fachwissen bündeln und voneinander lernen? Dr. Jutta Berk, DGS 44/2017, Webcode 5587530

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen