Intelligente Beleuchtung im Legehennenstall

Die Beleuchtung spielt in der Geflügelhaltung eine besondere Rolle. Geflügel nehmen Licht anders wahr als Säugetiere. Schon geringe Unterschiede in der Helligkeit im Legehennenstall können zu unerwünschtem Verhalten in der Herde führen. Lichtsysteme, unterstützt von künstlicher Intelligenz, könnten Abhilfe schaffen und zu mehr Tierwohl beitragen.

- Veröffentlicht am

Kurz und bündig

Licht wird von Geflügel im Gegensatz zu Säugetieren anders wahrgenommen. Zudem hat es einen erheblichen Einfluss auf physiologische Vorgänge, wie beispielsweise den Eintritt der Geschlechtsreife. Flackerndes Licht oder Lichtflecken im Stall können die Tiere zum Federpicken animieren. Mit dem Ansatz, das Licht zu imitieren, das im natürlichen Lebensraum von Hühnern vorkommt, soll Federpicken reduziert werden können. Im Projekt "Intelligentes Lichtsystem" (ILS) wurde dazu der Einsatz neu entwickelter Leuchtmittel von künstlicher Intelligenz unterstützt.

Dem Licht wird in der Geflügelhaltung, insbesondere bei den Legehennen, eine wesentliche Rolle zugeschrieben. Dabei ist es von großer Bedeutung, ob es natürliches Licht oder „Kunstlicht“ ist. Wobei Kunstlicht nicht nur von Leuchtmitteln stammt, sondern sogar hinter Fenstern anzutreffen ist, denn Fensterscheiben weisen je nach Materialzusammensetzung erhebliche Filtereigenschaften auf. Dadurch ist die Lichtzusammensetzung nach Passage durch die Scheibe in den Stall hinein eine andere als vor der Scheibe. Dieses kann der Mensch aufgrund seiner Augenanatomie und -physiologie jedoch nicht wahrnehmen.

Vögel nehmen Farben und Helligkeit anders wahr

Die Bedeutung von Licht für den Vogel ist für den Menschen als Säugetier schwer nachvollziehbar. Licht hat beim Vogel einen erheblichen Einfluss auf physiologische Vorgänge, wie z. B. auf den Eintritt der Geschlechtsreife, also den Legebeginn. Zum anderen wird die Umwelt von Vögeln im Gegensatz zum Säugetier vollkommen anders wahrgenommen.

Vögel können vier, vielleicht sogar fünf Farben wahrnehmen. Das heißt, sie leben in einer Farbwelt, die für uns Menschen nicht vorstellbar ist. Der Mensch sieht nur drei Farben, viele Säugetiere sehen sogar nur zwei Farben. Mit der Anzahl der Farbwahrnehmungen geht eine entsprechende Helligkeitswahrnehmung einher. Das bedeutet, dass die Helligkeitswahrnehmung der Vögel mit der Wahrnehmung des Menschen, ausgedrückt in der Einheit Lux, nicht exakt beschreibbar ist. Weiterhin können Vögel mehr Bilder pro Sekunde wahrnehmen als der Mensch. Vögel nehmen also das Flackern ab Frequenzen jenseits von 160 Hz nicht mehr wahr, beim Menschen verschmilzt das Flackern zu einem kontinuierlich wahrgenommenen Lichtstrom je nach Helligkeit schon ab 20 bis 60 Hz.

Der ursprüngliche Lebensraum der Vorfahren unserer heutigen, domestizierten Hühner ist der südostasiatische Dschungel. Dort halten sich die Tiere überwiegend unter einem Blätterdach auf. Das Sonnenlicht als natürliche Lichtquelle umfasst alle Farben des Lichtspektrums und flackert nicht. Blätter filtern das Sonnenlicht, sodass sich das Farbspektrum des Lichts im Dschungel, unter dem „Blätterdach“, vom Farbspektrum auf einer freien Fläche mit direkter Sonneneinstrahlung deutlich unterscheidet.

Es ist also naheliegend, dass für Hühner im Stall ein Licht zum Einsatz kommen sollte, welches dem „Dschungel-Licht“ entspricht. Es sollte nicht flackern und nicht dazu führen, dass ein Tier je nach Aufenthaltsort im Stall aufgrund der dortigen Lichtverhältnisse, z. B. „Sonnenflecken“, von den Artgenossen unterschiedlich wahrgenommen wird. Letzteres weckt das Interesse, diese auffälligen Artgenossen mittels Picken genauer zu untersuchen – mehr oder weniger intensiv.

Neue Leuchtmittel imitieren Dschungel-Licht im Geflügelstall

Im Projekt „Intelligent lichtsysteem – Intelligentes Lichtsystem“ (ILS), das im Rahmen des INTERREG V A Programms Deutschland-Nederland lief, wurden zunächst in Kooperation mit einem niederländischen Leuchtmittelhersteller Leuchtmittel entwickelt. Diese kommen dem „Dschungel-Licht“ nahe, inkl. UV-A-Anteilen, wobei die Farbanteile unabhängig von der Lebensdauer der Leuchtmittel konstant bleiben sollen.

Die Leuchtmittel arbeiten mit rund 6 000 Hz. Das Projekt wurde gefördert vom Europäischen Fond für regionale Entwicklung, dem Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Niedersachsen, der Provincie Fryslân und der Provincie Groningen (Projektnummer 111278, regionales Projektmanagement: Ems Dollart Region (EDR)).

Allein das Angebot eines „Dschungel-Lichtes“ für Hühner ist jedoch nicht die Lösung. In der Praxis ist es bekannt: Auch die Helligkeit spielt immer wieder eine zentrale Rolle. Bereits wenige Prozent mehr oder weniger Licht haben erheblichen Einfluss auf die Herde. Die Frage ist jedoch, wann und wo es Sinn ergibt, das Licht zu dimmen.

Licht mittels künstlicher Intelligenz steuern

In den Nestern soll es dunkel sein – aber gilt das für alle Nester an jedem Ort im Stall? Und ist es eventuell aus Sicht der Tiere sinnvoll, einzelne Bereiche im Stall im Tagesverlauf unterschiedlich hell oder sogar farbverschoben auszuleuchten? Nicht nur vor dem Hintergrund der Vermeidung von Bodeneiern sind dies viel diskutierte Fragestellungen. Am besten wäre es, wenn die Hühner dies beantworten würden.

Im Projekt Intelligentes Lichtsystem wird genau hier angesetzt. Mittels künstlicher Intelligenz (KI) soll das Licht im Stall gemäß den Ansprüchen/Bedürfnissen der Hühner kontinuierlich gesteuert werden. Über Kameras im Stall erkennt die KI den (Gefieder-)Zustand und das Verhalten der Tiere. Daraufhin kann das intelligente Lichtsystem das Management darin unterstützen, die Beleuchtung so anzupassen, dass unerwünschtem Verhalten gezielt entgegengewirkt bzw. tiergerechtes, bedarfsorientiertes Verhalten gefördert wird. Voraussetzung dafür ist, dass die relevanten Situationen erfassbar sind, denn nur was messbar ist, kann gesteuert und auf Erfolg geprüft werden.

Schwerpunkt auf Erfassung von Gefiederschäden

Im Vordergrund stand zunächst die digitale Erfassung von Verhaltensänderung, mit Fokus auf Federpicken/Kannibalismus als indirekter Indikator für Verhaltensstörungen. In Zusammenarbeit mit einem IT-Unternehmen wurden bereits bewährte Software-Lösungen genutzt, um die künstliche Intelligenz anzulernen. Besonders wichtig war dabei die Erfassung von Gefiederschäden. Das Projekt wurde auf dem Versuchsbetrieb Waldhof der Hochschule Osnabrück durchgeführt.

Neben einer regelmäßigen händischen Bonitur wurde eine digital gestützte Bonitur mit einer Kamera durchgeführt. Dabei wurde die Kamera mit hoher Auflösung an der Decke des Hühnerstalls in etwa 2,5 m Höhe über dem Scharrbereich montiert. Diese nahm in einem Abstand von 30 Sekunden senkrecht von oben Bilder von den Hühnern auf, die sich in diesem Bereich befinden. Die Bilder wurden dafür genutzt, die künstliche Intelligenz anzulernen. Beispielbilder ausden Lebenswochen 21, 31 und 41 sind in den Abbildungen 1 bis 3 zu sehen.

Das selbstlernende System zur Erfassung von Gefiederschäden bei Legehennen arbeitet in zwei Schritten. In Schritt 1 („Detection“, Erkennung) muss das System lernen, das Tier, z. B. auf einem Foto, zu erkennen und von der Umgebung abzugrenzen. In Schritt 2 („Classification“, Bewertung) lernt das System, den Gefiederzustand der Henne zu bewerten.

Achtstufiges Boniturschema für Bewertung des Gefieders

Für die Bewertung des Gefiederzustands wurde ein spezielles achtstufiges Boniturschema entwickelt, welches die Abstufungen von vollständig befiedert bis vollständig unbefiedert erlaubt. Es deckt nicht nur die Bandbreite an Gefiederzuständen ab, sondern kann auch als Frühwarnsystem verwendet werden, da es bereits erste Federverluste kleinschrittig dokumentieren kann.

Das System wurde während eines Legehennendurchgangs von etwa 60 Produktionswochen angelernt und konnte dabei mit einer Vielzahl von Bildern, die Hennen mit unterschiedlichen Gefiederzuständen zeigen, trainiert werden. Für die Tiere sechs verschiedener braunlegender Genetiken funktionierte diese Art der Gefiederbonitur im kleinen Versuchsmaßstab (90 Tiere/Abteil) sehr zufriedenstellend. Weiterer Forschungsbedarf besteht bei der Umsetzung einer solchen Methode in großen Herden. Noch nicht erprobt ist, inwiefern diese visuelle Vorgehensweise bei Genetiken mit weißem Gefieder anwendbar ist. Ein weiterer Aspekt des Projektes ILS war die Erfassung der Herdensituation bei Einsatz unterschiedlicher Beleuchtungssysteme. Dafür wurden neben den Tierverlusten und der Legeleistung unter anderem auch die Tier- und Eigewichte, der Gefiederzustand und Hautverletzungen in regelmäßigen Abständen erfasst.

Der Legehennenstall wurde mit einem lichtundurchlässigen Vorhang in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Tiergruppe wurde vom Junghennenalter an unter „konventioneller warmweißer“ LED-Beleuchtung gehalten. Die zweite Gruppe wurde unter einer LED-Beleuchtung mit einem am Tageslicht orientierten Lichtspektrum einschließlich UV-A-Anteil gehalten.

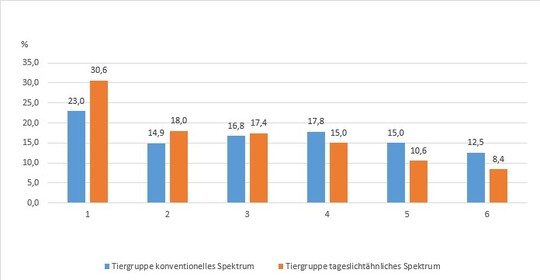

Bis auf die Beleuchtung waren das Haltungssystem und die Futter- und Wasserversorgung bei den beiden Tiergruppen gleich. Alle Hennen hatten während der Legeperiode Zugang zu einem Kaltscharrraum mit Tageslichteinfall. Beim Vergleich der beiden Tiergruppen wurde festgestellt, dass die Tierverluste, das Auftreten von Gefiederschäden und von Kloakenkannibalismus in den Abteilen mit tageslichtähnlicher Beleuchtung mit UV-A-Anteil weniger häufig auftraten, als in den Abteilen mit konventioneller warmweißer LED-Beleuchtung. In der Grafik sind die Ergebnisse der Gefiederbonitur dargestellt, die während der Legeperiode händisch durchgeführt wurde.

KI-Systeme können unterstützen, entscheiden muss der Mensch

Dafür wurde ein sechsstufiges Boniturschema (Note 0 bis 5) angewendet. Note 0 steht dabei für ein intaktes Gefieder und Note 5 für fehlende Federn an über 75 % der Fläche der betrachteten Körperregion. Bei Parametern wie der Legeleistung und den Ei- und Tiergewichten konnten statistisch keine Unterschiede zwischen den Tiergruppen festgestellt werden.

Im kleinen Maßstab ist es gelungen, die Grundlage für ein intelligentes Beleuchtungssystem in einem Legehennenstall zu schaffen, welches kamerabasiert das Verhalten der Tiere analysiert und die Beleuchtung anpassen kann. In der Praxis ist ein solches System noch nicht erprobt. KI-Systeme können den Tierbetreuer in seinen Entscheidungen unterstützen, aber die Entscheidung über jede Maßnahme und deren Beurteilung muss letztlich der Mensch treffen. Ob derartige Systeme mit KI-Unterstützung zeitnahe Anwendung finden, hängt wesentlich von den technischen Möglichkeiten im ländlichen Raum ab. Es fallen gerade bei der Nutzung von Bild- und besonders bei Videomaterial sehr große Datenmengen an, die in kurzer Zeit verrechnet werden müssen. Hier wäre eine Abdeckung mit 5G zwecks Datentransfer auf externe Rechner eine wesentliche Grundlage.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen