So selbstverständlich wie Zähneputzen

- Veröffentlicht am

Nur ein gesunder Landwirt ist leistungsfähig und zufrieden. Gleiches gilt natürlich für seine Tiere: Gesunde Tiere fressen gern, sind leistungsfähig und können Erkrankungen gegebenenfalls besser wegstecken. Damit es gar nicht erst zu einer Erkrankung kommt, gilt es, die vielen Möglichkeiten im Bereich der Biosicherheit auszuschöpfen, um die Tiere zu schützen. Oft sind es schon kleine Maßnahmen, mit denen eine große Wirkung erzielt werden kann.

Gerade vor dem Hintergrund der Diskussionen über eine Antibiotikaminimierung und des Aviäre-Influenza-Geschehens im Winter sind Vorsorgemaßnahmen als wichtige Stellschrauben anzusehen. Krankheitserreger kommen überall in der Umwelt vor. Sie sind langlebig und meist mit bloßem Auge nicht sichtbar. Hinzu kommt, dass sie über verschiedenste Eintragswege in den Betrieb gelangen können. Der Mensch ist dabei allerdings der Hauptfaktor. Darüber hinaus können Tiere und für den Betriebsablauf notwendige Maschinen, Geräte und Materialien als Eintrags- oder Verschleppungsvehikel infrage kommen.

In der Betriebspraxis besteht die Schwierigkeit vor allem darin, die einzelnen Vorsorgemaßnahmen zu einem Gesamtkonzept zusammenzuführen. Dessen Ziel muss es sein, möglichst vieler Eintrags- und Verbreitungspfade einzubeziehen bzw. zu berücksichtigen. Eine gezielte Umsetzung aller Anforderungen lässt sich am besten durch eine klare Strukturierung des Betriebsgeländes und der Stallgebäude realisieren.

Betriebsmanagement

Ziel ist die konsequente Trennung von Schwarz- und Weiß-Bereichen.

Anforderungen an die Stallumgebung

- Das Betriebsgelände ist aufgeräumt und möglichst eingezäunt.

- Die Stallumgebung ist sauber, z.?B. keine Futterreste unter den Futtersilos, kein Einstreumaterial bzw. Mist auf dem Boden.

- Die Vegetation im Umkreis von 2 m um die Stallgebäude ist zurückgeschnitten.

- Stalltüren sind immer abgeschlossen.

Anforderungen an die Bewegungsbereiche

- Sie sind möglichst befestigt.

- Sie werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

Anforderungen an Datendokumentation und -übersicht

- Stallkarten, Protokolle des Tierarztes, Zertifikate, Prüfberichte werden griffbereit und stets aktualisiert in einem Ordner bereitgehalten.

- Stufenübergreifender Informationsaustausch erfolgt zwischen Elterntierbetrieben, Brütereien, Aufzucht- und Produktionsbetrieben.

Weitere Anforderungen

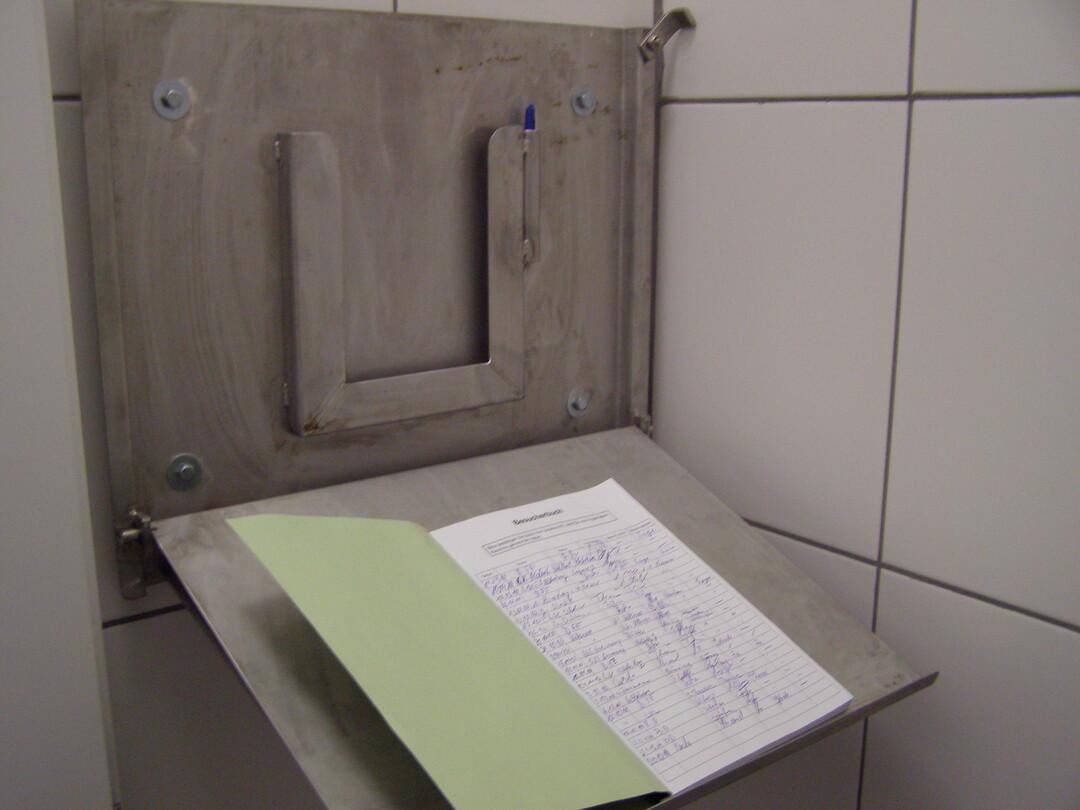

- Für eine lückenlose Rückverfolgbar - keit – z. B. im Reklamations- oder Seu - chenfall – müssen sich alle Besucher in ein Besucherbuch eintragen, das im Vor - raum bereitgehalten wird.

- Idealerweise wird lediglich eine Tier - art in einer Altersstufe an einem Betriebs - standort gehalten.

- Wenn weitere Nutztiere gehalten werden, müssen Kleidung und Geräten strikt getrennt werden.

- Keine Haustiere in Stallnähe lassen. Vor allem Hunde und Katzen können Träger vieler Krankheitserreger sein, darunter können auch multiresitente Erreger sein.

- Fahrzeugverkehr auf dem Betriebsgelände so gering wie möglich halten: Besucher parken vor dem Betrieb, Falltiercontainer steht am Rand des Betriebsgeländes

Futter- und Tränkewasserhygiene

Das Futter kann während der Produktion, des Transports und bei unsachgemäßer Lagerung kontaminiert werden.

- Rückstellprobe nicht vergessen.

- Das Futter nur für einen Durchgang nutzen und Futterreste verwerfen. Eine gute Wasserqualität ist Voraussetzung für eine gute Leistung der Tiere.

- Pflege des Tränkewassersystems inkl. der Wasserquelle in der Form, dass man selbst jederzeit daraus trinken würde.

- Wasser regelmäßig untersuchen lassen, vor allem bei Nutzung von Brunnenwasser.

- Offene Bereiche wie Wassertanks und Arzneimittelanmischbehälter werden abgedeckt, um Tränkewasserkontaminationen zu vermeiden.

- Tränkelinien werden vor und nach der Gabe von Impfstoffen und Arzneimitteln durchgespült.

Tiermanagement

Die täglichen Kontrollen sind der Schlüssel zu gesunden Tieren und sicheren Lebensmitteln.

Erfassung täglicher Basisdaten

- Futter- und Wasserverbrauch.

- Leistung (Tageszunahmen, Legeleistung, Futterverwertung etc.).

- Mortalität (Stallkarte).

- Einstreuzustand, Stalltemperatur und Luftqualität.

- Fußballengesundheit, Verletzungen.

Aus- und Bewertung der Daten, Weiteres

- Ständiger Vergleich der erhobenen Daten mit den Leistungsvorgaben. Bei Abweichungen zeitnahe Beratung durch Tierarzt/Außendienst/Fachberater einholen.

- Funktionsprüfung von Stallequipment, Ventilation und Beleuchtung.

- Veranlassung weiterer Maßnahmen (z. B. Laborergebnisse abfragen, Impfprogramme, Schädlingsbekämpfung).

Reinigung und Desinfektion

Reinigung und Desinfektionsmaßnahmen (R+D) bilden die Basis für einen guten und erfolgreichen Start des nachfolgenden Durchgangs.

Ablauf

- Schritt 1: Reinigung.

- Schritt 2: Desinfektion.

- Schritt 3: Effizienz- und Erfolgskontrolle, z. B. durch Abklatschproben

Bereiche, die berücksichtigt werden

Bei der R+D sollten folgende Bereiche von innen nach außen einbezogen werden:

- Alle Gebäudeoberflächen wie z. B. Tore, Türen, Fenster, Stalldecken zunächst innerhalb und abschließend außerhalb des Stalls.

- Ventilationssystem.

- Tränke- und Futterlinien, Futterwaage (einschließlich Silo).

- Stallequipment wie z. B. Karren, Besen, Eimer.

- Stallvorplatz und weiterführende Bewegungsbereiche auf dem Betrieb.

- Stallvorräume.

- Sanitäre Anlagen inklusive Toiletten und Duschen.

- Sozialräume, Lager.

- Falltiercontainer.

- Gebäudepflege: Risse und Spalten im Fundament und in Stallwänden vor der Desinfektion abdichten.

Generell gilt:

- Regelmäßig Bekleidung waschen und Stiefel reinigen.

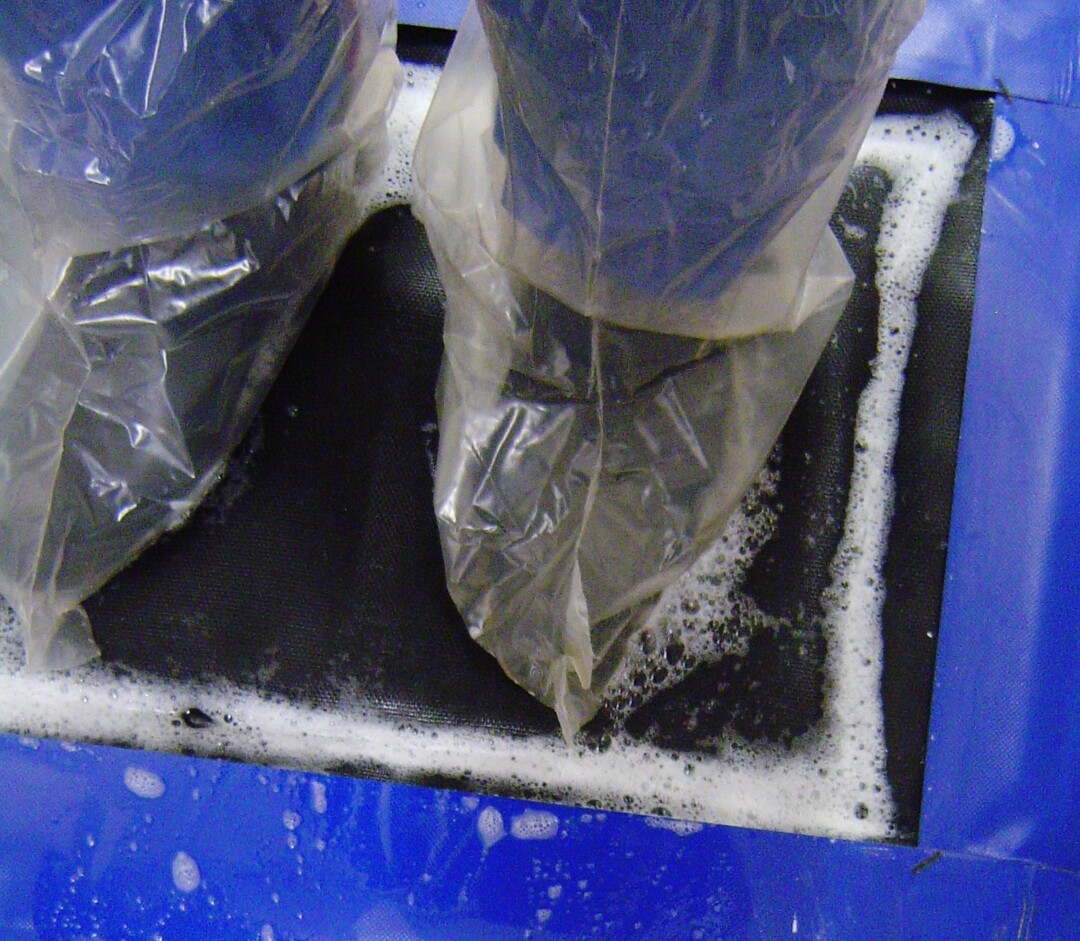

- Regelmäßig werden Fußmatten gereinigt, Desinfektionsmittel erneuert.

- Farmspezifische Geräte werden stets sauber gehalten.

- Bei Maschinengemeinschaften ist besondere Vorsicht hinsichtlich der Sauberkeit der Maschinen geboten, Reifen werden bei jedem Betriebswechsel gereinigt und desinfiziert.

Hygieneregeln für Farmpersonal und Besucher

90 % aller Nutztierkrankheiten werden durch den Menschen eingetragen.

- Stallspezifische Kleidung (Stiefel und Overalls) für Betriebsleiter und Mitarbeiter.

- Alle Mitarbeiter und Besucher waschen und desinfizieren ihre Hände vor dem Betreten des Stalls (Weiß-Bereich).

- Besucherverkehr auf ein Minimum reduzieren.

- Besucher sollten außerhalb des Betriebsgeländes parken, auch Tierarzt, Berater, Außendienstmitarbeiter.

- Besucher müssen die jederzeit im Betrieb vorgehaltene, betriebseigene Einmalkleidung (Overalls, Schuhüberzieher und Kopfhaube) tragen.

- Wechsel der Schutzkleidung vor dem Betreten jedes weiteren Stalls auf dem Betriebsgelände.

- Verwendung von sauberen und ausreichend mit geeignetem Desinfektionsmittel gefüllten Fußmatten im Eingangsbereich von jedem Stall.

- Betriebsmitarbeiter sollten privat kein Geflügel halten.

- Mitarbeiter besuchen regelmäßig Fortbildungen und werden unterwiesen.

- Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, aber nicht ungefährlich. Deshalb müssen Tage der offenen Stalltür gut vorbereitet werden, u. a. wird die Durchführung eines Biosecurity-Checks empfohlen und auch Besucher müssen die Trennung der Hygienebereiche strikt einhalten.

Schadnager- und Insektenbekämpfung

Schadnager, Fliegen, Käfer und Milben sind Krankheitsüberträger und beeinträchtigen das Tierwohl.

- Konsequentes Schadnager-Monitoring durch zertifizierten, externen Dienstleister.

- Käfer-, Fliegen- und Milbenvorsorge sollte nach Bedarf durchgeführt werden.

- Jedes Schädlingsbekämpfungsprogramm sollte eine Köderstellenplanung, die Dokumentation von Zeitpunkt, Dauer, Wirkstoff, Dosierung sowie die Fraßstellenkontrolle und deren Auswertung beinhalten.

- Generell sind Lebenszyklen und Gewohnheiten von Schädlingen bei deren Bekämpfung und Kontrolle zu beachten.

- Ein 1 bis 2 m breiter Streifen mit scharfkantigem Schotter rund um das Stallgebäude hält Schadnager fern.

Falltier-Management

Falltiere werden in einem geeigneten Container gelagert, die Abholung erfolgt regelmäßig.

- Den Stall zweimal am Tag nach Falltieren absuchen.

- Falltiere direkt nach der Stallkontrolle zum Falltiercontainer bringen.

- Der Container sollte auf befestigtem Grund stehen, gekühlt und abgeschlossen sein.

- Der Container soll am Rand des Betriebsgeländes stehen, sodass das VTN-Fahrzeug nicht auf Bewegungsbereiche des Betriebs auffahren muss.

Mist-/Kotmanagement

Geflügelmist und Kot stellen ein Reservoir für Krankheitserreger dar.

- Optimalerweise werden Kot bzw. Geflügelmist nicht auf dem Farmgelände gelagert.

- Sollte eine Lagerung auf dem Betriebsgelände nötig sein, dann nicht in Stallnähe.

- Ideal ist es, den Mist nach der Ausstallung direkt abzutransportieren.

- Der Mist auf dem Lkw sollte für den Transport vollständig mit Plane abgedeckt werden.

Fazit: Nur wer ihren Sinn erkennt, wird die Maßnahmen umsetzen

Biosicherheit ist ein entscheidender Baustein in der Geflügelhaltung und sollte im Betriebsalltag so selbstverständlich sein wie Füttern und Tierkontrollen. Konsequent durchgehalten und gelebt, bieten die einfachen Maßnahmen ein gutes Sicherheitsnetz, um den eigenen Betrieb zu schützen. Da nur gesunde Tiere vom Schlachthof akzeptiert und bezahlt werden, sichert der Landwirt damit die Wirtschaftlichkeit seines Betriebes. Außerdem wird dadurch angewandter Verbraucherschutz praktiziert, denn der Verbraucher erhält sichere Lebensmittel, die frisch in der Küche zubereitet werden können.

Allerdings kann ein Geflügelbetrieb langfristig nur dann Erfolge bei der Biosicherheit erzielen, wenn alle Einzelmaßnahmen im Sinne eines Komplettpakets umgesetzt werden: Da Krankheitserreger auf vielfältigen Wegen eingetragen und verschleppt werden können, greifen Einzelmaßnahmen nicht. Das bedeutet beispielsweise: Ein topmodernes Einstreulager ist sinnlos, wenn das Stroh vor dem Einbringen in den Stall noch ein paar Stunden ungeschützt vor dem Stall liegen bleibt.

Auch eine Desinfektion kann nur dann erfolgreich sein, wenn zuvor sämtliche Schmutzpartikel und Nährböden mithilfe einer Reinigung komplett beseitigt wurden. Biosicherheit ist Teamarbeit: Nur wenn alle Mitarbeiter und Besucher verstehen, warum die Maßnahmen notwendig sind und warum die Abläufe so und nicht anders gestaltet werden sollen, lässt sich ein hohes Niveau bei der Biosicherheit erreichen. Dazu gehört auch, dass Nachlässigkeiten, die sich aus der Betriebsroutine ergeben, bewusst und regelmäßig erkannt und abgestellt werden.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen