Europas Geflügelsektor in der strukturellen Transformation

Immer mehr europäische Länder setzen auf langsamer wachsende Masthühnerlinien, um Tierwohl, Marktanforderungen und gesellschaftliche Erwartungen besser in Einklang zu bringen. Frankreich, die Niederlande und der deutsche Lebensmitteleinzelhandel zeigen dabei unterschiedliche, aber konvergierende Wege.

von Vivien Kring, DGS Redaktion Quelle BroilerNet erschienen am 25.11.2025

Ausgangspunkt des Webinars war das europäische Projekt BroilerNet, koordiniert von Prof. Dr. Stefan Gunnarsson (Swedish University of Agricultural Sciences). BroilerNet wird über das Horizon-Programm der Europäischen Union finanziert, läuft vier Jahre und vernetzt 25 Partner in 13 Ländern. Ziel ist es, die Resilienz und Nachhaltigkeit des europäischen Masthühnersektors zu stärken, „Good Practices“ zu sammeln und den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu organisieren. Schon in der Einführung wurden die zentralen Attribute langsamer wachsender Masthühner benannt: Tierwohl, Image und Produktdifferenzierung, Nachhaltigkeit, Tiergesundheit und Fleischqualität.

Frankreich: Qualitätssystem mit genetischem Fundament

Den französischen Zugang stellte Grégoire Midy (Label Rouge Terrena) unter dem Titel „From certification to welfare: an overview of Label Rouge slow-growing poultry farming in France“ vor. Im Zentrum seines Vortrages stand das Geflügelsystem unter dem Gütesiegel Label Rouge. Die offizielle Label-Rouge-Website beschreibt die ausgezeichneten Geflügelarten ausdrücklich als Tiere, „die wegen ihres langsamen Wachstums und ihrer hervorragenden Fleischqualität ausgesucht werden. Schon in dieser Formulierung steckt das Programm: nicht maximaler Zuwachs in Minimalzeit, sondern gezielte Auswahl langsamer wachsender Fleischrassen, um Qualität und Tierwohl zu verbinden.

Midy zeigte, dass Zertifizierung hier deutlich mehr bedeutet als ein Logo auf der Packung. Slow-Growing ist keine nachträgliche „Veredelung“, sondern in Genetik, Fütterung und Haltungsform von Anfang an angelegt. Die längere Mastdauer schafft Spielraum für eine harmonischere Entwicklung der Tiere, reduziert Wachstumsstress und erzeugt zugleich einen sensorischen Mehrwert, den das Label als zentrales Versprechen gegenüber den Verbrauchern kommuniziert. Dass die Geflügelarten für Label Rouge gerade wegen dieses langsamen Wachstums ausgewählt werden, macht deutlich: Wer sich dem Programm anschließt, entscheidet sich bewusst gegen die Logik der extrem schnellen Mast – und damit für ein anderes Verständnis von Produktqualität.

Label Rouge nutzt ausschließlich genetisch langsamer wachsende Masthühnerlinien, die auf geringere tägliche Zunahmen, robuste Konstitution und eine längere Mastdauer ausgelegt sind. Zu den häufig verwendeten Linien gehören:

- Sasso-Linien (z. B. T- und SA-Typen) Weit verbreitete rotgefiederte Linien mit niedrigen Wachstumsraten, geeignet für extensive und Freilandhaltungen.

- Hubbard-JA-Linien (z. B. JA57 und entsprechende Kreuzungen) Ausgewogene, langsam wachsende Linien, die im französischen Label-Rouge-System etabliert sind und eine Mindestmastdauer von 81 Tagen erfüllen.

- Naked-Neck-Typen (Cou-Nu) Linien mit nur teilweiser Halsbefiederung oder komplett nacktem Hals, die sich durch gute Anpassungsfähigkeit an Außenklimahaltungen auszeichnen.

- Barbezieux Traditionelle französische Fleischrasse mit besonders langer Mastdauer (über 100 Tage), eingesetzt in Programmen mit höheren Qualitätsanforderungen.

- Gelbfüßige Freilandlinien Langsam wachsende Linien mit gelben Läufen, die in klassischen französischen Freilandsystemen genutzt werden.

Label Rouge: Tierwohl und Produktprofil über die Genetik definiert

Aus Markensicht ist Label Rouge zudem ein Instrument der klaren Differenzierung. Das Siegel steht für bäuerlich geprägte, qualitätsorientierte Geflügelproduktion mit Herkunftsprofil – und setzt gegenüber Standardware ein deutlich erkennbares Zeichen. Langsamer wachsende Rassen verbinden sowohl Tierwohl, Genuss und Verantwortung. Genau dieser Dreiklang ist es, der, Midy zufolge, das System tragfähig macht: Die Mehrkosten der Produktion werden durch ein Premium-Image, höhere Zahlungsbereitschaft und langfristige Kundenbindung abgefedert. Gleichzeitig steigt der Druck auf die übrige Wertschöpfungskette, sich an diese Standards anzunähern.

Während Frankreich mit Label Rouge ein starkes, qualitativ aufgeladenes Herkunfts- und Tierschutzlabel etabliert hat, steht in den Niederlanden die Umgestaltung des gesamten Marktes im Vordergrund. Marijke de Jong, strategische Beraterin beim Beter-Leven-Label der Tierschutzorganisation „De Dierenbescherming“, zeichnete den Weg der niederländischen Geflügelwirtschaft nach: Ausgangspunkt war massive gesellschaftliche Kritik an den Haltungsbedingungen in der intensiven Nutztierhaltung. Daraus entstand die Idee eines marktgestützten Konzepts für langsamer wachsende Masthühnerrassen, das nicht gegen, sondern mit Handel und Erzeugern umgesetzt werden sollte.

Niederlande: Strukturwandel durch das Beter-Leven-Label

Das 2000 gestartete Projekt bündelte zentrale Akteure: Wageningen University, Landwirtschaftsministerium, Futtermittelindustrie, Bauernorganisationen, Schlachtbetriebe, Tierschutz und zwei Supermarktketten. Gemeinsames Ziel ist das dreistufige Beter-Leven-System mit einem, zwei und drei Sternen. Für Masthühner bedeutet bereits ein Stern einen deutlichen Sprung gegenüber der konventionellen Produktion: langsamer wachsende Rassen, mehr Platz im Stall, Beschäftigungsmaterial, ein überdachter Außenbereich und Tageslicht. Mit zwei Sternen kommen Freilandzugang und weitere Aufwertungen hinzu, drei Sterne stehen für ein deutlich „tierbasierteres“ Design mit umfassendem Außenzugang.

Bemerkenswert ist die Konsequenz, mit der dieses System ausgebaut wurde. Die Kriterienentwicklung basiert laut de Jong auf wissenschaftlichen Grundlagen, dem Vergleich mit bestehenden Standards, einem klaren Niveau über der gesetzlichen Mindestanforderung, praktischer Umsetzbarkeit und Marktfähigkeit. Überwacht wird dies von einer eigenständigen Stiftung, die Eintrittsprüfungen, jährliche Kontrollen, Nachkontrollen, unangekündigte Inspektionen, Track-and-Trace-Prüfungen und Auditformen wie Witness Audits einsetzt. Seit 2012 haben so über 600 Mio. Tiere von Beter Leven profitiert; mehr als 2.000 Betriebe arbeiten nach den Vorgaben, darunter mehrere Hundert Masthühnerbetriebe. Allein diese Größenordnung zeigt, dass langsamer wachsende Rassen in den Niederlanden längst systemrelevant sind und kein Nischenphänomen.

Mehrstufiges Tierschutzkonzept als Marktstandard

Die Auswirkungen auf die Praxis sind enorm: Landwirte investieren in neue Ställe, wechseln Rassen und Haltungssysteme, Schlachtbetriebe und Logistik stellen sich auf streng getrennte Warenströme ein, der Handel positioniert sich mit einem klar erkennbaren Tierschutzprofil. Besonders eindrucksvoll ist der Unterschied zur konventionellen Masthühnerhaltung, den de Jong skizzierte: In Beter-Leven-Programmen liegt die tägliche Zunahme der Masthühner bei maximal etwa 45 g pro Tag, im konventionellen System bei rund 65 g. Die Besatzdichte sinkt von 42 kg Lebendgewicht pro m2 auf 25 kg. Beschäftigungsmaterial, Tageslicht und ein Außenklimabereich sind Pflicht, und auch bei der Schlachtung setzt man auf schonendere Verfahren wie eine Mehrphasen-CO2-Betäubung ohne Einhängen der Tiere.

Langsamer wachsende Linien als Hebel für Akzeptanz und Marktstabilität

Damit wird deutlich, warum langsamer wachsende Masthühner für de Jong und ihre Mitstreiterinnen als Zukunftsmodell gelten: Die Tiere wachsen im wahrsten Sinne des Wortes „in ein System hinein“, das auf mehr Platz und geringere Belastung ausgerichtet ist. Das reduziert gesundheitliche Probleme, verbessert das öffentliche Bild der Branche und schafft Produkte, die sich klar vom günstigsten Standardsegment abheben, ohne in die Preisregion reiner Bio-Ware vorzustoßen. Dass seit 2021 neun Supermarktketten angekündigt haben, nur noch frisches Hähnchenfleisch mit mindestens einem Beter-Leven-Stern zu führen, und dass 2024 rund 80 % der niederländischen Masthühnerbetriebe zertifiziert sind, ist ein deutlicher Fingerzeig: Der Markt rückt strukturell auf die Seite der langsamer wachsenden Systeme.

Deutschland: Anforderungen des Handels und Dynamik der Haltungsformen

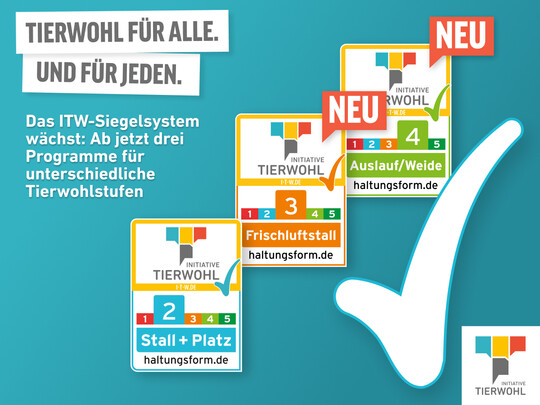

Die dritte Perspektive brachte Henrik Wiedenroth (Lidl Deutschland) ein. Unter dem Titel „The perspective of a retailer demanding fresh meat from slower growing broilers in labelling programs“ stellte er dar, wie stark der deutsche Lebensmitteleinzelhandel inzwischen zum Treiber höherer Haltungsstandards geworden ist. Im Mittelpunkt stand das aus der Schweine- und Geflügelhaltung bekannte, inzwischen aber breit etablierte System der Haltungsformen (HF 1 bis HF 5) und die Frage, welche Anforderungen in den Bereichen Platzangebot, Aufzucht, Genetik, Beschäftigung und Fütterung jeweils gelten.

Wiedenroth machte klar, dass langsamer wachsende Masthühner vor allem in den höheren Stufen zu verorten sind, weil hier mehr Raum für tiergerechtere Genetik und Ausgestaltung der Ställe besteht. Besonders aussagekräftig waren die Zahlen aus dem Jahr 2023 zum Sortiment Frischgeflügel: HF 1 lag bei 0 %, HF 2 bei 55,8 %, HF 3 bei 11,5 %, HF 4 bei 0 % und HF 5 bei 32,7 %. Das formulierte Ziel des Unternehmens lautet, künftig nur noch Fleisch aus den Haltungsformen 3 und höher anzubieten.

Einzelhandel als Treiber höherer Standards

Auch wenn Wiedenroth im Detail beim deutschen System blieb, lässt sich die Botschaft klar zusammenfassen: Der Handel definiert über Sortimentsvorgaben, Label-Anforderungen und langfristige Zielbilder die Rahmenbedingungen, unter denen sich Produzenten bewegen. Wer morgen noch Stallplätze für Geflügel vermarkten will, muss sich an die Kriterien der höheren Haltungsformen und damit mittel- bis langfristig an langsamer wachsende Rassen, geringere Besatzdichten und bessere Haltungsumwelten anpassen.

Herausforderungen und gemeinsame Perspektiven

Die drei im Webinar vorgestellten Ansätze – Label Rouge in Frankreich, Beter Leven in den Niederlanden und das Haltungsformsystem in Deutschland – unterscheiden sich in Struktur, Geschichte und kommunikativem Fokus, weisen aber in dieselbe Richtung. Frankreich setzt auf ein starkes, regionales und genussorientiertes Qualitätslabel, das langsamer wachsende Geflügelarten zur Visitenkarte einer anspruchsvollen Esskultur macht. Die Niederlande nutzen ein mehrstufiges Tierschutzlabel, um den gesamten nationalen Markt in Richtung höherer Standards zu verschieben. Deutschland wiederum etabliert mit der Haltungsform einen Rahmen, in dem der Handel – wie im Vortrag von Lidl deutlich wurde – die Nachfrage nach Fleisch aus langsamer wachsenden Systemen gezielt erhöhen kann.

Warum langsamer wachsende Masthühner als Zukunftsmodell gelten

Warum sind langsamer wachsende Geflügelarten mit ansteigenden Haltungsansprüchen unter diesen Bedingungen die Zukunft? Erstens, weil sie eine glaubwürdige Antwort auf die Debatte um Tierwohl geben: Weniger Wachstumstempo, mehr Platz, mehr Struktur im Stall und Zugang zu Außenklima sind im System der Slow Growers angelegt, nicht nachträglich aufgesetzt. Zweitens, weil sie ein klar erkennbares Produktversprechen an den Markt formulieren – sei es über Label Rouge, Beter Leven oder Haltungsformstufen. Drittens, weil sie den Betrieben eine Perspektive bieten, sich durch Qualität und Verantwortung vom reinen Preiswettbewerb abzukoppeln.

Das Webinar zeigte eindrucksvoll, dass sich diese Entwicklung nicht mehr aufhalten lässt. Ob als französisches Premiumlabel, niederländischer Marktstandard oder deutsches Handelssortiment: Überall dort, wo langfristig Tierwohl, Akzeptanz und wirtschaftliche Tragfähigkeit zusammengebracht werden sollen, führt an langsamer wachsenden Masthühnern kaum ein Weg vorbei.