Geschlechtsbestimmung im Ei: Zwei Verfahren erklärt

Die In-ovo-Geschlechtsbestimmung ermöglicht es, das Geschlecht von Hühnerembryonen bereits im Ei festzustellen. Dadurch werden nur Eier mit weiblichen Embryonen weiter bebrütet, während die Bebrütung der männlichen Embryonen abgebrochen wird. Diese Technik kann mit verschiedenen Methoden durchgeführt werden.

- Veröffentlicht am

Die Geschlechtsbestimmung im Brutei, auch in ovo Geschlechtsbestimmung genannt, kann durch zwei verschiedene Methoden erfolgen: den flüssigkeitsbasierten Verfahren, wie beispielsweise das endokrinologische Verfahren und den spektroskopischen Verfahren, wie beispielsweise die hyperspektrale Messtechnik. Mithilfe von beiden Verfahrensansätzen kann frühzeitig vor dem Schlupf der Küken geprüft werden, ob aus dem Ei ein männliches oder weibliches Küken schlüpft. Weiter bebrütet werden dann ausschließlich die Eier, in denen sich weibliche Küken entwickeln. Abgebrochen wird hingegen das Bebrüten der Bruteier mit männlichen Embryonen.

Das einzige aktuell marktreife spektroskopische Verfahren ist die hyperspektrale Messtechnik „Cheggy“, die von dem deutschen Unternehmen Agri Advanced Technologies GmbH (AAT) entwickelt wurde. Aufgrund der bei Braunlegern geschlechtsspezifisch ausgeprägten Gefiederfarbe kann das Geschlecht eines Embryos bereits anhand der ersten Federn bestimmt werden.

Durchleuchtung in geschlossener Kammer

Dazu werden die Bruteier in einer geschlossenen Messkammer von unten mit einer Halogenlampe durchleuchtet. Mittels hyperspektraler Bildgebung und anhand der unterschiedlichen Farbspektren der aufgenommenen Bilder kann das Geschlecht bestimmt werden. Handelt es sich um einen männlichen Embryo, so wird die Bebrütung abgebrochen. Nur die weiblichen Embryonen werden weiterhin bebrütet. Diese schlüpfen nach 21 Tagen und wachsen zu Legehennen heran. Auch unbefruchtete Eier werden während des Bestimmungsvorgangs erkannt und aussortiert.

Eischale bleibt intakt

Das gesamte Verfahren ist nicht-invasiv, die Eischale bleibt also intakt. Die Entwicklung der Küken wird daher nicht beeinträchtigt und es werden nahezu keine Schlupfeinbußen verzeichnet. Das Cheggy-Verfahren benötigt keine Chemikalien und Verbrauchsmittel, was das Verfahren besonders umweltfreundlich macht.

Nicht zuletzt können dadurch auch etwa zwei Drittel der Kosten im Vergleich zu anderen Verfahren eingespart werden. Zurzeit ist das Cheggy-Verfahren das einzige in ovo Geschlechtsbestimmungsverfahren, das in einer deutschen Brüterei angeboten wird und den geforderten Sortiermengen von 20.000 Bruteiern pro Stunde gerecht wird.

Ein anderer spektroskopischer Ansatz ist die Raman-Spektroskopie. Das Raman-spektroskopische Verfahren befindet sich in der Erprobung. Der von AAT entwickelte Prototyp zur volltautomatisierten spektroskopischen Geschlechtsbestimmung im Ei befindet sich momentan in der Testphase unter Praxisbedingungen. Die Raman-Spektroskopie kann am fünften Bebrütungstag angewendet werden.

Schale wird geöffnet, Eimembran bleibt intakt

Bei diesem Verfahren wird zuerst die Luftblase im Ei detektiert, um dann mit einem Laser ein kleines Loch in die Eischale zu schneiden. Die Eimembran bleibt dabei intakt. Nachdem der Deckel abgenommen wurde, wird ein spezieller Lichtstrahl in das Eiinnere geschickt. Das Geschlecht des Embryos wird durch eine Analyse des reflektierten Lichts bestimmt. Anschließend wird das Loch in der Eischale mit einem speziellen Pflaster wieder verschlossen. Ein konkretes Einführungsdatum kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht genannt werden.

Bis dieses Verfahren Praxisreife erlangt hat, steht mit der von AAT entwickelten, hyperspektralen Messtechnik unter dem Namen Cheggy eine marktreife Brückentechnologie zur Verfügung.

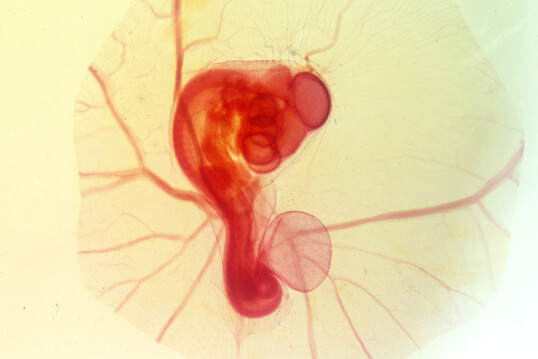

Flüssigkeit wird auf Hormone untersucht

Beim endokrinologischen „Seleggt-Verfahren“ werden die Eier neun Tage lang bebrütet. Danach erfolgt die Geschlechtsbestimmung. Die Bruteier werden aus dem Brutschrank entnommen und auf Fruchtbarkeit getestet. In den Eiern, in denen Embryonen nachgewiesen wurden, wird von jedem Ei etwas Flüssigkeit entnommen. Dies passiert mithilfe eines Lasers, der ein kleines Loch in der Eischale erzeugt. Der Embryo wird dabei nicht beschädigt.

In der entnommenen Flüssigkeit befinden sich bei weiblichen Embryonen das weibliche Geschlechtshormon Östronsulfat. Die Geschlechter der Bruteier werden anschließend durch einen Marker bestimmt. Dieser reagiert auf das Vorhandensein von Östronsulfat mit einem Farbumschlag. So können die Bruteier in männliche und weibliche Embryonen sowie entwicklungsunfähige Eier eingeteilt werden.