Salmonellen vorbeugen gilt auch für Mobilstallhalter

Eine 2024 veröffentlichte Broschüre „Basiswissen Salmonellen in der Legehennenhaltung“ bringt Klarheit in ein oft verdrängtes Thema. Sie zeigt, wo Gefahren lauern, welche Pflichten Tierhalter haben – und wie man Salmonellen vorbeugt, bevor der Schaden da ist. Verständlich, praxisnah und speziell für Mobil- und Feststallhalter aufbereitet.

von Vivien Kring, DGS Redaktion erschienen am 11.06.2025Im Spätsommer 2024 veröffentlichte der Bundesverband Mobile Geflügelhaltung e.?V. (BVMG) die Broschüre „Basiswissen Salmonellen in der Legehennenhaltung“. Sie richtet sich an Legehennenhalter in Mobil- und Festställen und bereitet das Thema praxisnah und verständlich auf. Die Idee zu dem Leitfaden entstand bereits 2021. Bis zur Veröffentlichung vergingen jedoch drei Jahre – auch, weil der Verband gesetzliche Änderungen auf nationaler Ebene abwarten musste, um die Inhalte auf den neuesten Stand zu bringen. Das Ergebnis ist ein kompakter Überblick, der Haltern hilft, Risiken zu erkennen, gesetzliche Vorgaben einzuhalten und den Bestand bestmöglich zu schützen.

Bei Salmonellenvorfall schnell handeln

Spätestens ab einer Herde von 350 Legehennen werden viele Betriebsleiter erstmals mit den Anforderungen der Geflügel-Salmonellen-Verordnung konfrontiert. Ausgangspunkt für die Initiative des Bundesverbands Mobile Geflügelhaltung e.?V. war die Erkenntnis, dass in vielen kleineren Betrieben zwar regelmäßig Proben genommen werden – wie gesetzlich vorgeschrieben –, aber oft das grundlegende Wissen fehlt, was im Fall eines Salmonellen-Positivbefunds zu tun ist. Spätestens dann kommen Fragen auf wie: „Was muss ich jetzt tun?“ Oder ganz klassisch: „Wie lange bin ich jetzt vom Amt gesperrt?“ Der Beratungsbedarf ist in solchen Fällen meist groß. Ziel der Broschüre war es, Konsumeier produzierende Betriebe grundlegend zum Thema „Salmonellen in der Legehennenhaltung“ zu informieren. Der 70-seitige Leitfaden enthält die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen und beschreibt ausführlich, wie Salmonellen in die Eierproduktion eingetragen werden können – und wie Geflügelhalter das verhindern können.

„Wer heute Hühner hält, produziert nicht einfach nur Eier – er trägt Verantwortung für die Lebensmittel- sicherheit.“ Broschüre „Basiswissen Salmonellen in der Legehennenhaltung“

Gleich zu Beginn wird der Status des Landwirts als Lebensmittelunternehmer deutlich gemacht: Wer heute Hühner hält, produziert nicht einfach nur Eier – er trägt Verantwortung für die Lebensmittelsicherheit. Welche gesundheitlichen Folgen eine zu nachlässige Haltung haben kann – für den Verbraucher, aber auch für den Betrieb selbst –, wird im einleitenden Teil anschaulich erklärt.

Was ein Positivbefund wirklich kosten kann

Die Broschüre zeigt an sechs echten, aber anonymisierten Fällen, was ein Befall finanziell bedeuten kann – mit und ohne Ertragsschadenversicherung. Je nach Alter der betroffenen Herde und betrieblicher Struktur lagen die Schäden teils im hohen fünfstelligen Bereich. Wer diese Summen sieht, erkennt schnell, wie viele Eier produziert und verkauft werden müssten, um den Verlust auszugleichen. Gerade kleinere und mittlere Betriebe unterschätzen diese Risiken häufig. In größeren Betrieben mit entsprechendem Investitionsvolumen sind sich die Halter der Gefahr bewusst – und meist gut versichert. Weil aber auch kleinere Höfe durch einen Befall wirtschaftlich stark getroffen werden können, geht die Broschüre intensiv auf mögliche Übertragungswege von Salmonellen ein.

Während andere Leitfäden nur kurz auf das Thema Schadnagerbekämpfung hinweisen, wird hier auch die Biologie und Lebensweise der Tiere erklärt – um ein besseres Verständnis für ihre Rolle als Überträger zu schaffen. Viele Legehennenhalter wissen nicht, dass auch Insekten eine wichtige Rolle spielen können. Dazu zählen unter anderem die Rote Vogelmilbe oder der Getreideschimmelkäfer, der sich nach einer Sanierung aus seinem Versteck wieder in die neue Herde einschleichen und sie erneut infizieren kann.

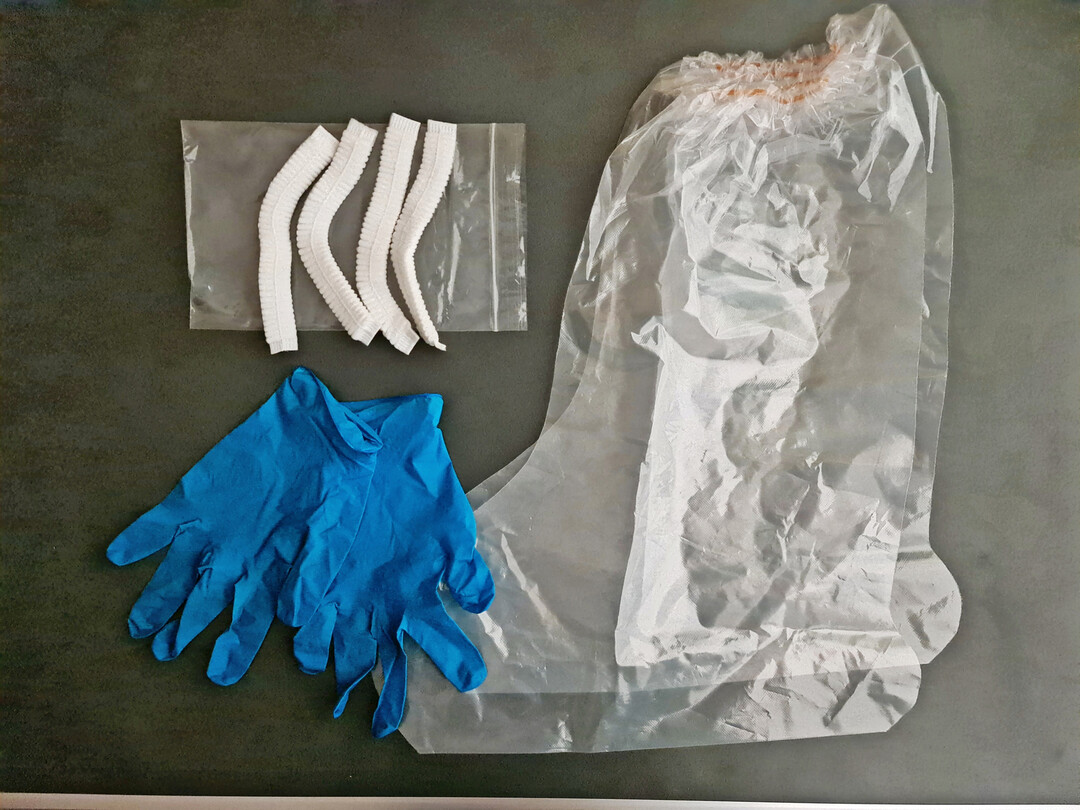

Fehler bei der Probenahme – wenn Sparen teuer wird

Im Rahmen der vorgeschriebenen Eigenkontrollen verzichten viele Betriebe auf die Unterstützung durch einen Tierarzt. Um Kosten zu sparen, nehmen sie die Proben in Eigenregie – nach bestem Wissen und Gewissen. In manchen Regionen ist es zudem schwierig, überhaupt einen geeigneten Tierarzt zu finden, der die Proben fachgerecht entnehmen könnte. Also helfen sich viele Betriebe selbst – und machen dabei Fehler. Das betrifft vor allem die Häufigkeit, den Zeitpunkt oder die Technik der Probenahme. Die Folge können unerwünschte Positivbefunde und amtliche Betriebssperren sein. Aber nicht nur die Betriebsleiter selbst, sondern auch Ämter können falsch liegen. So wurde im Mai 2025 in einer amtlichen Beprobungsmaßnahme ein Auslauf in einem Mobilbetrieb mit beprobt, in dem Wildvogelpopulationen auch Salmonellen eintragen konnten. Die anschließende, amtliche Sperrung des gesamten Legehennenbestandes im Betrieb über mehrere Tage zog für den Betrieb wirtschaftliche als auch Imageschäden im Kundenkreis nach sich. Deshalb zeigt das Kapitel „Salmonellenprobenahme“ anhand von Bildern Schritt für Schritt, wie eine fachgerechte Entnahme ablaufen muss. Ziel ist es, typische Fehler zu vermeiden. Wichtig ist: Eigenproben dürfen nur von fachkundigen Personen genommen werden. Fachkundigkeit bedeutet nicht nur, zu wissen, wie die Proben korrekt entnommen werden, man muss auch die rechtlichen Vorgaben kennen – etwa, wie viel Zeit zwischen Entnahme und Eingang im akkreditierten Labor liegen darf.

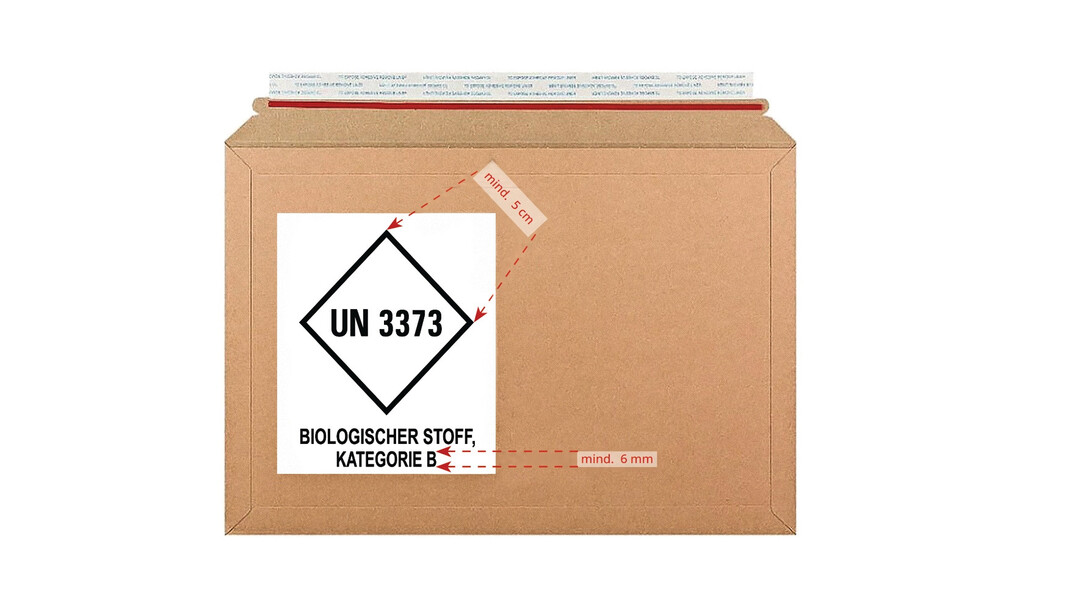

Ein weiterer Punkt, der oft unterschätzt wird: Proben, die per Post verschickt werden, gelten als „biologische Stoffe der Kategorie B“ und müssen entsprechend gekennzeichnet sein. Doch gerade in Mobil- und kleinen bis mittelgroßen Festställen ist dieses Wissen noch längst nicht überall angekommen.

Futter als mögliche Eintragsquelle – was Halter wissen sollten

Futter kann eine weitere Ursache für Salmonellenbefall sein – wenn auch seltener bei hochwertigem Futter aus kontrollierten Werken mit eigenem Qualitätsmanagement. Deutlich häufiger entsteht das Risiko in hofeigenen Lagerstätten, zu denen Schadnager und andere Überträger Zugang haben. Kommt ein wirtschaftlich angeschlagener Legehennenhalter im Ernstfall zu dem Schluss „Es muss am Futter gelegen haben“, und zieht bereits rechtliche Schritte in Betracht, sollte er sicher sein, dass sich dieser Verdacht auch beweisen lässt. Ohne ein vom Futtermittelwerk anerkanntes Rückstellmuster ist das kaum möglich. Auch das zählt zum Basiswissen eines jeden Tierhalters. Wer stattdessen eigene Proben ziehen will, riskiert viele Fehler – etwa bei der Entnahme, der Kennzeichnung oder der Lagerung. Deshalb empfiehlt es sich, die Hinweise in der Broschüre genau zu beachten. Dort wird erklärt, wie anerkannte Futterproben richtig genommen und aufbewahrt werden. Dies schont im Streitfall Zeit und Nerven.

Betriebliche Hygienekonzepte sinnvoll umsetzen

Im Basiswissen wird auch auf die Risiken hingewiesen, die entstehen, wenn Legehennen gemeinsam mit anderen Nutztieren gehalten werden. Gänse als Herdenschutz gelten dabei als absolutes „No-Go“. Doch auch Schweine- und Rinderhalter müssen besonders aufmerksam sein – ihre Betriebe gelten als höher risikobehaftet als reine Geflügelbetriebe.

Aktuell beschäftigt viele Betriebe und Kontrollbehörden in Deutschland vor allem eine Frage: Wie lässt sich ein betriebliches Hygienekonzept sinnvoll umsetzen? Über 6.000 mobile Einzelställe verfügen nicht über einen Vorraum. Auch kleinere Festställe in Altgebäuden bieten oft keinen separaten Bereich, in dem Personen sich hygienisch umkleiden oder reinigen können. Gefragt sind daher clevere, gut begründete Lösungen – und der Legehennenhalter muss sie auf Nachfrage auch vorweisen können. Natürlich weiß jeder, dass Landwirtschaft nicht unter sterilen Bedingungen stattfinden kann. Aber das darf kein Vorwand sein, um die Pflichten eines Lebensmittelproduzenten zu vernachlässigen.

Wichtig ist vor allem, dass der Halter gegenüber Kontrollstellen zeigen kann: „Ich weiß, worauf es ankommt.“ Anhand eines Beispielbetriebs mit Legehennen und Schweinen – einem klassischen Hochrisikobetrieb – werden in der Broschüre zentrale Punkte eines funktionierenden Hygienekonzepts erklärt, ergänzt durch eine anschauliche Skizze. Da jeder Betrieb individuell aufgestellt ist – mit unterschiedlichen Tierarten, Gebäuden und Wegen –, kann es keine pauschale Lösung geben. Umso wichtiger ist ein durchdachtes Konzept, das zur jeweiligen Betriebsstruktur passt.

Wissen bündeln – Risiken erkennen – Verantwortung übernehmen

Die Inhalte der Broschüre sind so aufgebaut, dass Legehennenhalter einen umfassenden Einblick in das Thema Salmonellen in der Eierproduktion erhalten:

- gesetzliche Grundlagen und praktische Hygienemaßnahmen

- typische Eintragsquellen wie Schadnager, Insekten, Futter und andere Tierarten

- Folgen eines Positivbefunds – auch finanziell, anhand realer Fallbeispiele

- wichtige Hinweise zur fachgerechten Probenahme und Lagerung von Futter

- Anforderungen an betriebliche Hygienekonzepte

Die Broschüre is online unter dem nachfolgenden Link abrufbar. HIER klicken.

1In den ersten sieben bis acht Jahren nach dem Start der Geflügel-Salmonellen-Verordnung (GflSalmoV) tauchten immer wieder Fragen dazu auf, an welchen Stellen im Stall Proben genommen werden sollen – besonders mit Blick auf die Aufenthaltsorte der Legehennen. Um hier Klarheit zu schaffen, hat die EU am 15. Februar 2019 die Verordnung (EU) 2019/268 veröffentlicht. Sie soll Missverständnisse bei den Untersuchungs- und Beprobungsmethoden rund um Salmonellen im Geflügelbereich vermeiden.

Mit dieser Zusatzverordnung wurde der Anhang der VO (EU) Nr. 517/2011 überarbeitet. Im neuen Anhang II steht jetzt klarer, wo und wie genau Proben im Legehennenbestand zu nehmen sind – und das einheitlich für alle EU-Länder.

In Punkt 2.2.1 b) des Anhangs II der VO (EU) 2019/268 heißt es unter anderem zur Probenahme durch den Lebensmittelunternehmer (also den Tierhalter): „Die Proben müssen im Rahmen einer Begehung so entnommen werden, dass sie für alle Teile des Stalls oder des entsprechenden Bereichs repräsentativ sind. Begangen werden auch Bereiche mit Einstreu oder Latten, falls diese sicher begehbar sind, jedoch nicht Bereiche außerhalb des Stalls, falls die Herde Freilauf hat.“

Damit ist die oft gestellte Frage beantwortet, ob der Auslauf als Aufenthaltsbereich beprobt werden soll – nein, er gehört nicht dazu. Da sich die Angaben zur amtlichen Probenahme in Teilen auch auf die Vorgaben für den Tierhalter beziehen, gilt diese Regelung für beide Seiten gleichermaßen.

Mehr zum Thema Salmonellen lesen Sie im Beitrag von Dr. Kristian Düngelhoef: „Salmonellen in der Legehennenhaltung – was sollten Geflügelhalter über dieses Thema wissen?“ in der Printausgabe Juli 2025.

„Basiswissen Salmonellen in der Legehennenhaltung“ erklärt verständlich Grundlagen und gesetzliche Vorgaben, Meldepflichten und Verordnungen. Der Halter soll gesetzeskonform arbeiten und verstehen, warum bestimmte Maßnahmen wichtig sind. Gefahrenquellen wie Schadnager, Insekten, kontaminiertes Futter oder die gleichzeitige Haltung anderer Tierarten sollen vom Halter rasch erkannt werden. Im Ernstfall gilt es richtig zu handeln, denn ein Salmonellenbefund kann Betriebssperren und hohe Kosten nach sich ziehen. Viele Halter entnehmen Proben selbst – oft fehlerhaft. Die Broschüre zeigt, wie es korrekt funktioniert, und erklärt, welche Vorschriften beim Versand zu beachten sind. Gerade bei mobilen Ställen ohne Vorraum braucht es kreative, aber nachvollziehbare Lösungen.