Start mit lebhaften Bruderhähnen

Der Countdown läuft. Am 1. Januar 2022 ist das Töten der männlichen Legeküken nach dem Schlupf Geschichte. Wie das gelingt, zeigt unsere Reportage vom Betrieb Tieben in Haren/Ems.

- Veröffentlicht am

Das vergangene Jahr war spannend und absolut herausfordernd“, sagt Tobias Ferling, Geschäftsführer von Lohmann Deutschland. Die Bruderhahnaufzucht ist neben der Geschlechtsbestimmung im Ei der ganz wesentliche Baustein, wie das gesetzliche Verbot des Tötens männlicher Küken von Legelinien künftig umgesetzt werden kann. Denn von 2024 an ist auch die Geschlechtsbestimmung im Brutei später als am siebten Tag untersagt.

Aufzucht der Hähne wird Bestand haben

Die Verfahren, die bisher am Markt sind, werden – Stand heute – dann allesamt nicht mehr toleriert; ob das Geschlecht nun am 9. oder 13. Tag bestimmt wird, spielt keine Rolle mehr. Die praktizierte Methode der Hyperspektralanalyse (Farbsexen von braunen Herkünften am 13. Bebrütungstag) betrachtet das Unternehmen deshalb auch als Brückentechnologie (siehe Seite 13). Die Bruderhahnaufzucht wird perspektivisch auf die nächsten Jahre Bestand haben.

„Das erfordern sowohl das Gesetz als auch der Markt“, sagt Ferling. „Unsere Aufgabe ist es, Lösungen für die Legehennenhalter bereitzustellen. Bereits jetzt werden bei uns 80 % der Hähne nicht mehr nach dem Schlupf getötet, sondern aufgezogen. 20 % werden mittels Farbanalyse gesext.“

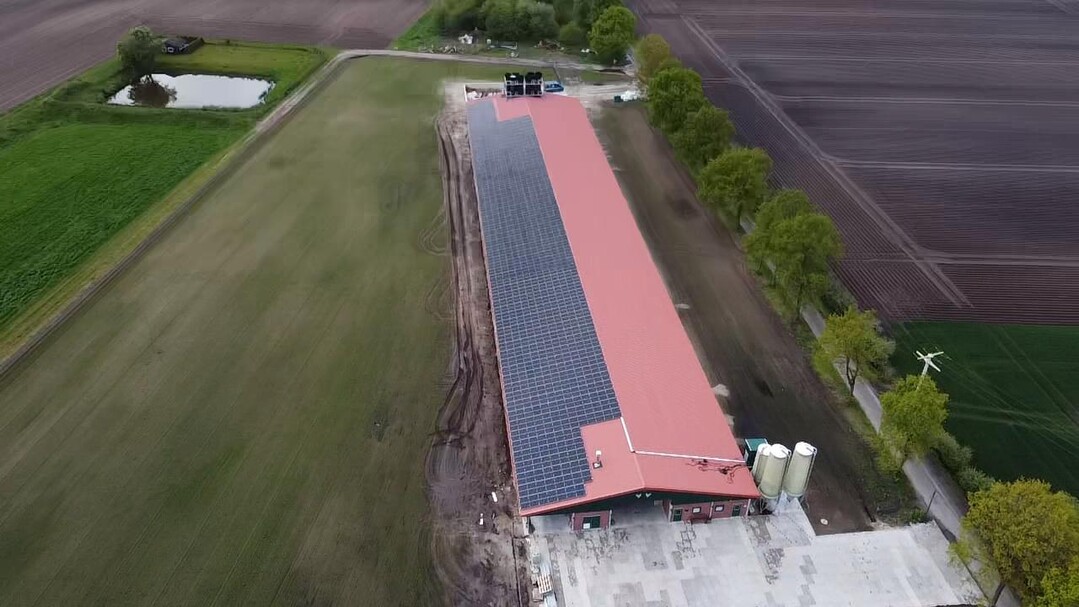

Ein Neubau für die Brüder

Auf dem Betrieb von Georg und Christian Tieben in Haren/Ems ist für die Bioaufzucht der „Brüder“ ein neuer Stall gebaut worden. „Wir haben schon einige Bestandsställe, die aus dem Hähnchenmastbereich kommen“, berichtet Ferling, „als Neubau ist das hier aber der erste Stall dieser Art.“ Seit dem 1. April dieses Jahres wachsen dort die männlichen Legeküken heran.

„Wir haben bis zum 31. März gebaut und geschraubt, bevor die ersten Hahnenküken einziehen konnten“, erzählt Jessika Mauer lachend. Und es bleibe noch viel zu tun, so die Freundin von Junglandwirt Christian Tieben: Der Besucherraum, mit einer großen Glasscheibe vom Stall getrennt, muss noch gestrichen, die Außenanlagen müssen noch angepflanzt werden; auch ein kleiner Rastplatz für Besucher ist geplant.

Es waren mal Masthühner geplant

Ursprünglich wollte Christian Tieben den Sprung vom Nebenerwerb in den Haupterwerb mit der Hähnchenmast machen. Er ist mit Leib und Seele Landwirt, hat in Holland die Scharrel-Hähnchenmast kennengelernt und war begeistert. Doch noch bevor der Stall endgültig stand, hat er sich – angesprochen durch den Junghennen-Berater von Lohmann Deutschland, Marcel Schoenmakers – für die Aufzucht der Bruderhähne entschieden. Und sich auf etwas ganz Neues eingelassen.

„Das war ein großer Schritt für uns, aber wir haben es nicht bereut. Anschauen konnte ich mir so etwas nicht – das gab es ja noch nicht “, erzählt der 30-Jährige. Die ersten Erfahrungen: Bruderhahnaufzucht ist nicht vergleichbar mit Hähnchenmast, die Tiere brauchen mehr Betreuung und sind arbeitsintensiver. Zugleich macht die Arbeit mit den lebhaften Hähnen viel Spaß.

Stallstruktur für agile Tiere

In dem neuen Stall (2.500?m² Stallinnenfläche) sind jetzt 24.000?Bruderhähne zuhause, Platz wäre eigentlich für knapp 30.000?Tiere. In den fünf Gruppen haben die jeweils 4.800 männlichen Legeküken reichlich Bewegungsraum. Den nutzen sie ausgiebig. „Bruderhähne sind deutlich agiler und aktiver als Hähnchen. Sie erkunden sofort das gesamte Abteil“, weiß Christian Tieben. „Man merkt den Tieren an, dass sie sich wohlfühlen.“

Sitzstangen, ein Sitztisch in der Mitte des Abteils, Picksteine je nach Alter in verschiedenen Härtegraden und Luzerneballen strukturieren den Stall und sorgen für Abwechslung und Beschäftigung. Die Tiere verteilen sich gut im Stall und, sobald sie nach draußen in den 500?m² großen Wintergarten und in den Auslauf können, auch auf der freien Fläche.

Draußen gibt es Schutzhütten

Rund um den Stall stehen 2,4?ha Fläche zur Verfügung; kleine Hütten bieten Schutz vor Greifvögeln. Am Stall selbst soll schnell wachsender Weizen das Verpicken der Grasnarbe mindern. Außerdem ist geplant, Holzpellets auf den sandigen Boden direkt am Stall einzubringen, damit der Boden dort trocken bleibt und nicht verkeimt. Auslauf muss den Tieren nach Vorgaben der EU-Ökoverordnung im letzten Drittel der Aufzucht gewährt werden.

Im Sommer sind die Klappen zwischen 9 und 23 Uhr geöffnet, aber an heißen Tagen halten sich die Bruderhähne lieber in Stall oder Wintergarten auf. Die Sprühkühlung sorgt dann für Abkühlung. Das Klima im Stall ist gut: Eine Unterdrucklüftung bringt frische Luft in den Stall und abends gibt es wenige Minuten Stoßlüftung. Die Luftfeuchtigkeit liegt optimalerweise bei 50 bis 60?%. Eine Warmwasserheizung sorgt für die notwendige Raum- und Bodentemperatur von zu Beginn 36°, später 18°?Celsius.

Futter ist auch Beschäftigung

Das Futter entspricht in seiner Zusammensetzung eher einem Junghennen-Aufzuchtfutter als einem Hähnchenmastfutter, mit einem erhöhten Anteil an essenziellen Aminosäuren und einem geringeren Energiegehalt. Das erklärt Tobias Ferling:

„Die Tiere haben ein ganz anderes Wachstumspotenzial in einer deutlich längeren Zeit. Wir wollen die Tiere gut, aber nicht überversorgen. Zudem ist das Futter nicht pelletiert, sondern wir starten mit einer Krümelstruktur und gehen später über in eine Mehlstruktur. Ziel ist es, die Tiere lange mit dem Futter zu beschäftigen. Exploratives Scharren ist ja arttypisch.“

Mit Körnern den Weg zum Futter finden

In den ersten Tagen gibt es einige Körner in die Einstreu, um die Tiere anzulernen und ihnen Futter- und Wasserstellen zu zeigen. Die Wasserleitungen werden computergesteuert zweimal täglich morgens und abends für jeweils zwei Minuten durchgespült, damit das Wasser nicht in den Leitungen stehen bleibt und die Tiere immer sauberes, frisches Wasser zur Verfügung haben.

Erfahrungen sammeln

Beim Besuch auf dem Betrieb ist die zweite Herde erst wenige Tage im Stall. Der erste Durchgang mit Lohmann Brown und Lohmann Brown-Classic hatte vergleichsweise gute Tageszunahmen. Aber die Leistungsdaten sind noch gar nicht alle ausgewertet. Jetzt sind LSL-lite und Sandy-Küken drin. „Das gibt uns einen guten Vergleich der Herkünfte, ich bin gespannt, wohin die Reise geht“, freut sich Christian Tieben.

Der junge Landwirt hat mit der Bio-Aufzucht Gudendorf-Ankum einen Vertrag über fünf Jahre abgeschlossen. Diese ungewöhnlich lange Laufzeit bietet ihm viel Sicherheit; die Brüterei hat umgekehrt die Gewähr, dass sie genügend Kapazitäten für die Bruderhahn-Aufzucht vorhalten kann.

Der Markt für den Hahn muss sich noch bilden

Die Vermarktung des Fleisches ist noch eine Herausforderung, gibt Tobias Ferling freimütig zu, da muss sich der Markt erst noch bilden. Die Gespräche mit den Bio-Vermarktern laufen. Sie haben zugesichert, dass die Bruderhähne als Bioware akzeptiert werden und nicht in die konventionelle Schiene gehen.

„Aber noch deckt der Fleischerlös nicht die Produktionskosten; die Bruderhähne werden über die Junghennen mitfinanziert“, sagt Tobias Ferling. Es dürfe nicht dazu kommen, dass die Verfügbarkeit an Bio-Bruderhahnaufzuchtplätzen darüber entscheide, ob sich die zugehörige Bio-Junghenne vermarkten lässt. Aber das sei zu schaffen, dafür baue das Unternehmen die Kapazitäten weiter aus. „Theoretisch könnten alle männlichen Legeküken als Bruderhähne aufgezogen werden, auch ohne Geschlechtsbestimmung“, sagt Ferling.

Zum Unternehmen - Farbsexen oder Bruderhahn

Lohmann Deutschland hat sich darauf fokussiert, bei der Geschlechtsbestimmung im Brutei auf die nicht-invasive Methode der Hyperspektralanalyse zu setzen. Die Brüterei nutzt dafür das Cheggy-Verfahren des Schwesterunternehmens AAT. Bei der Hyperspektralanalyse wird das Geschlecht am 13. Bebrütungstag bestimmt.

Dazu werden die Eier in einer geschlossenen Messkammer von unten mit einer Halogenlampe durchleuchtet. Das Verfahren funktioniert nur bei Braunlegern und macht sich deren Eigenheit zunutze, dass Hennenküken braun und die Hahnküken (hell)gelb sind.

„Dabei hat man allerdings relativ viel Farbvarianz, die Maschine tut sich in einem bestimmten Bereich des Farbspektrums schwer“, sagt Geschäftsführer Ferling. „Damit wir nicht zu viele Hennenküken aussortieren, nehmen wir bewusst in Kauf, dass wir später beim Schlupf einen gewissen Prozentsatz an Hähnen haben. Die Fehlerquote ist kleiner als 5?%.“

Nach dem Schlupf wird nachsortiert, die Hähne werden entsprechend der KAT-Vorgaben aufgezogen. Bei Hennen, die mit diesem Verfahren geschlechtsbestimmt wurden, garantiert ein Zertifikat, dass geschlüpfte Hähne aufgezogen und später dem menschlichen Verzehr zugeführt werden.

Die weißen Herkünfte werden nach dem Schlupf federgesext (unterschiedliche Ausprägung der Schwungfedern). Die Hähne der weißen Legelinien sowie aller Herkünfte für den Bio-Bereich werden auf spezialisierten Aufzuchtbetrieben aufgezogen, das gilt für 80?% der Hähne.

Die In-ovo-Geschlechtsbestimmung hat derzeit einen Anteil von etwa 20?%, Tendenz steigend: Die Kosten dafür liegen bei nur etwa einem Drittel der Aufzuchtkosten für einen Bruderhahn. Die Aufzucht wurde im vergangenen Jahr parallel dazu aufgebaut.