Agrarsektor besser als oftmals behauptet

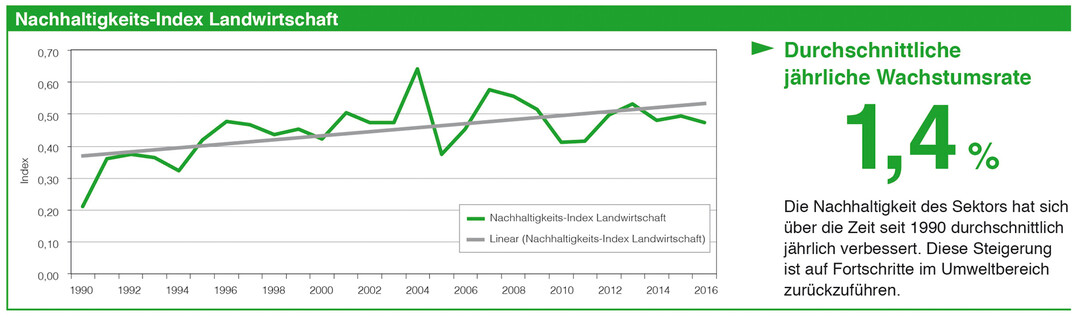

Wider des Eindrucks, der sich durch Medien und NGOs ergeben könnte, hat sich die Nachhaltigkeit der deutschen Landwirtschaft seit 1990 durchschnittlich jährlich um 1,4 % verbessert. Diese positive Entwicklung zeigt sich vor allem im Bereich Umwelt (Stickstoff-Gesamtbilanz und Treibhausgasemissionen).

- Veröffentlicht am

Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) hat jetzt ihren DLG-Nachhaltigkeits-Index für die deutsche Landwirtschaft veröffentlicht. Für den aggregierten Index wurden die drei Nachhaltigkeitskomponenten Ökonomie, Ökologie und Soziales auf der Basis von Einzelindikatoren gleichgewichtet berücksichtigt. Ein zentrales Fazit: Die Nachhaltigkeit der deutschen Landwirtschaft hat sich seit 1990 jährlich um 1,4 % verbessert.

Deutliche Verbesserung für die Ökologie

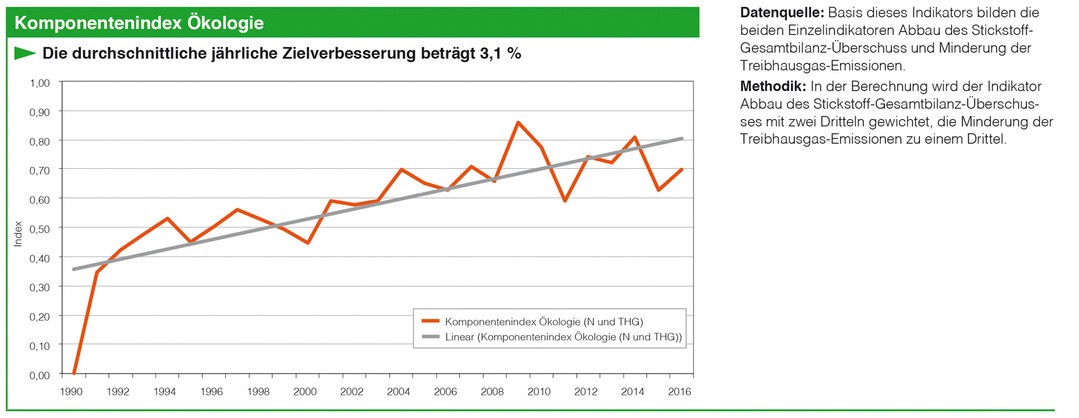

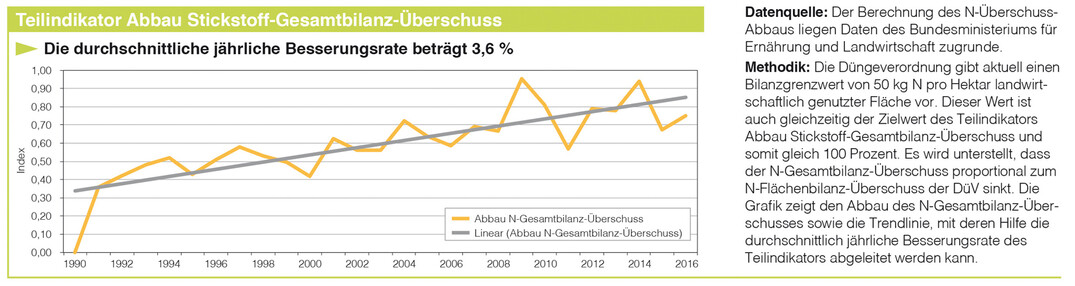

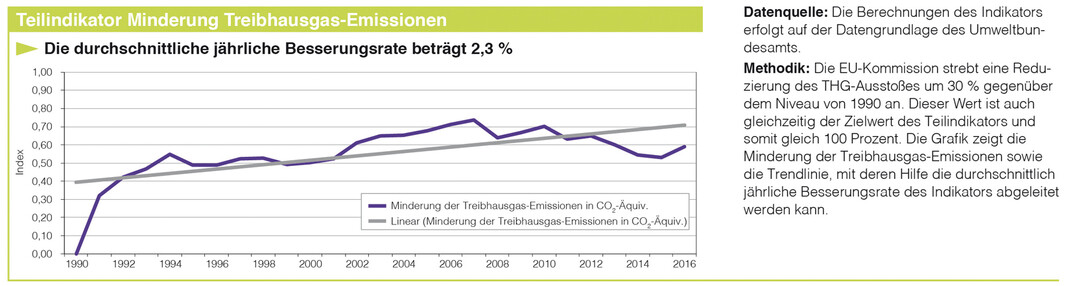

Die Komponente „Ökologie“ errechnet sich aus der Entwicklung der zwei Teilindikatoren Stickstoff-Gesamtbilanz-Überschussabbau und der Minderung der Treibhausgas-Emissionen (THG) aus der Landwirtschaft. Der Stickstoffüberschuss und die Treibhausgas-Emissionen aus der Landwirtschaft befinden sich derzeit stark in der öffentlichen Kritik und stehen stellvertretend für die Vielzahl an Einzelindikatoren, die das Thema Umwelt abbilden. In die Berechnung gehen zu zwei Dritteln der Abbau des Stickstoff-Gesamtbilanz-Überschusses und zu einem Drittel die THG-Emissionen ein. Im Ergebnis beträgt die durchschnittliche jährliche Besserungsrate des Teilindikators Abbau Stickstoff-Gesamtbilanz-Überschuss 3,6 %, die der Minderung der Treibhausgasemissionen 2,3 %. Der Komponentenindex Ökologie insgesamt schneidet mit einer erfreulichen durchschnittlichen jährlichen Zielverbesserung von 3,1 % ab.

Geringes Wachstum für Ökonomie und Soziales

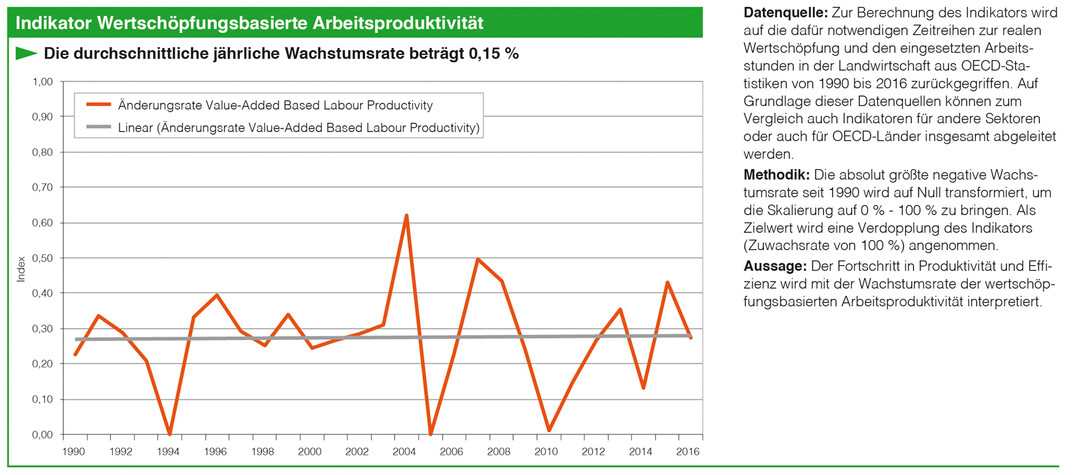

Zur Bestimmung des Komponentenindex Ökonomie wird die wertschöpfungsbasierte Arbeitsproduktivität und deren Änderungsrate herangezogen. Damit wird die Produktivitätsentwicklung im Hinblick auf die Generierung realer Wertschöpfung (Schaffung von Realeinkommen für Boden, Arbeit, Kapital) erfasst. Durch die Wachstumsrate lässt sich der Fortschritt in Produktivität und Effizienz ablesen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate beträgt 0,15 %. „Leider musste die Landwirtschaft in den vergangenen Jahren aufgrund von Preistiefs Produktivitätseinbrüche hinnehmen, die zu geringeren Wachstumsraten geführt haben“, nennt der DLG-Präsident Hubertus Paetow einen der Gründe für die geringeren Wachstumsraten.

Als geeigneter Indikator für den Komponentenindex Soziales wird der einfache Einkommensvergleich herangezogen, in dem der Bruttoinlandsprodukt-Anteil (BIP-Anteil) der Landwirtschaft auf den Beschäftigtenanteil (Agrarquote) bezogen wird. Die Teilung der beiden Anteile durcheinander ergibt das Pro-Kopf-Einkommen des Sektors Landwirtschaft, gemessen über alle Einkommensarten in Prozent des volkswirtschaftlichen Gesamteinkommens. Letzteres wird als Zielgröße definiert. Jede Annäherung des Indikators an die Zielgröße wird als Verbesserung der sozialen Lage der Landwirtschaft interpretiert. Der durchschnittliche Zuwachs beträgt 0,3 %.

Tierwohl noch nicht berücksichtigt

Der aggregierte Nachhaltigkeits-Index für die deutsche Landwirtschaft wurde methodisch in Anlehnung an die Berechnung des Welthungerindex entwickelt. Die drei Nachhaltigkeitskomponenten Ökonomie, Ökologie und Soziales sind darin auf der Basis von vier Einzelindikatoren gleichgewichtet berücksichtigt. Die Datengrundlage für diese Indikatoren bilden öffentlich zugängliche Statistiken (OECD, Statistisches Bundesamt, Umweltbundesamt).

„Eine Betrachtung über die Entwicklung von Tierwohl ist in diesem Rahmen bisher nicht möglich, da die notwendige Datengrundlage nicht gegeben ist“, erläutert Hubertus Paetow und ergänzt: „Die Methodik der Berechnung könnte auch auf andere Länder übertragen werden, um einen Vergleich der Nachhaltigkeitsentwicklung über Länder hinweg anzustellen. Das wäre aufgrund der internationalen Verflechtung von Handelsströmen in der aktuellen heimischen politischen Debatte hilfreich.“