Deutschlands Eiweißlücke wächst

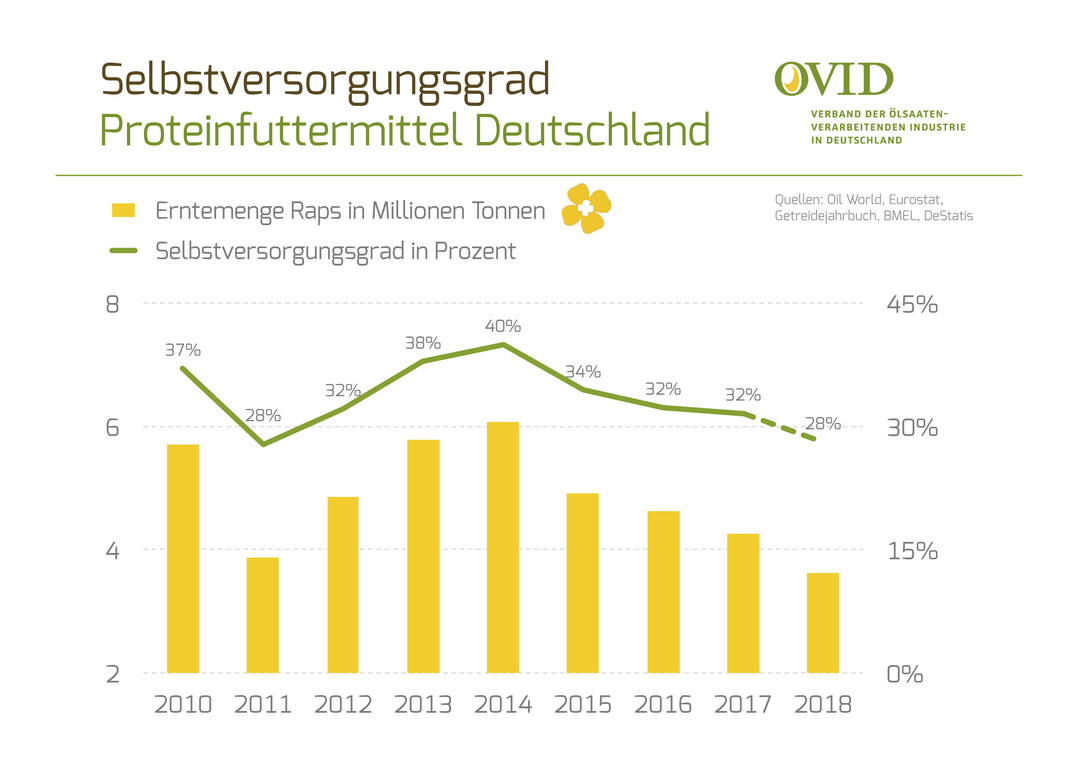

Seit 2014 haben sich die deutschen Rapserträge von 6 auf 3,5 Mio. Tonnen nahezu halbiert. Infolgedessen sank der Selbstversorgungsgrad mit heimischem Proteinfutter im gleichen Zeitraum von 40 auf nur noch 28 %.

- Veröffentlicht am

Raps ist Deutschlands wichtigste Eiweißpflanze

Drei Viertel des heimischen Proteins stammt aus Raps. Laut Koalitionsvertrag möchte die Bundesregierung die Attraktivität von Eiweißpflanzen erhöhen und rückt den Fokus nahezu ausschließlich auf Leguminosen wie Ackerbohne, Futtererbse und Lupine. Dafür sind jährlich 6 Mio. Euro im Bundeshaushalt eingeplant. „Die Politik ignoriert dabei bewusst die effizienteste heimische Proteinquelle. Während Körnerleguminosen gehypt werden, bricht mit der Rapspflanze das wichtigste Fundament der deutschen Eiweißversorgung weg“, erklärte Dr. Thomas Schmidt, Leiter der Abteilung Futtermittel und Tierernährung des Verbandes der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (OVID). Noch ist der Anbau von Körnerleguminosen nach wie vor nicht in der Lage, den dramatischen Rückgang der Rapserträge zu kompensieren. Das aktuelle Erntejahr bestätigt diese Entwicklung besonders deutlich, denn es wurden nur 436 000 t Körnerleguminosen gedroschen. Das sind etwa 20 % weniger Futtererbsen, Ackerbohnen und Lupinen als im Vorjahr.

Umfassende Eiweißstrategie nicht ohne Raps

Im Kontext einer umfassenden Eiweißstrategie fordert Ovid daher, die Rahmenbedingungen für den Rapsanbau zu verbessern. Dazu zählen die Intensivierung von Forschung und Entwicklung hinsichtlich neuer Rapssorten, etwa mit besserem Stickstoffbindungspotenzial und höherer Widerstandsfähigkeit gegen Rapskrankheiten und Schädlinge, oder die Neuzulassung und Weiterentwicklung von Pflanzenschutzmitteln, die insbesondere als Beizmittel wieder für mehr Anbausicherheit sorgen könnten. Allein die kleine Kohlfliege und der Rapserdfloh profitierten in diesem Jahr vom Verbot insektizider Beizmittel, indem sie sich ungehindert ausbreiteten und zu massiven Ernteverlusten führten. „Eine Eiweißstrategie ohne Berücksichtigung der Potenziale der mit Abstand wichtigsten deutschen Eiweißpflanze – dem Raps – ist über kurz oder lang zum Scheitern verurteilt“, so Schmidt abschließend.

Nachhaltiges Soja erhält Arbeitsplätze

Doch es gibt auch ermutigende Signale, etwa beim gentechnikfreiem Sojaanbau in Deutschland. Soja konnte aufgrund einer Flächenzunahme von 25 % das Vorjahresniveau mit 62 000 t nahezu halten. Positiv entwickelt sich auch der Markt für Sonnenblumen. 2017 stieg der Verbrauch von Sonnenblumenschrot in Deutschland um 150 000 auf etwa 450 000 t. Unterstützt wird der Trend in diesem Jahr durch eine überraschend gute EU-Ernte von etwa 9,6 Mio t Sonnenblumenkernen. Die größte Nachfrage nach nachhaltig zertifiziertem Soja komme aus Europa und insbesondere Deutschland. Durch Sojaimporte könne Deutschland seinen Teil der internationalen Arbeitsteilung erfüllen und die milch- und fleischverarbeitende Industrie, zwei der stärksten Teilbranchen der deutschen Ernährungsindustrie, mit ihrer Wertschöpfung und der Bereitstellung von Arbeitsplätzen am Standort halten. Doch die Nachhaltigkeitszertifizierung hat ihren Preis, der am Ende auch über die Produkte an der Ladentheke bezahlt werden muss.

Insektenproteinauf dem Vormarsch?

Als weitere mögliche Eiweißalternative stehen derzeit vor allem Insektenproteine im Rampenlicht. Laut Weltgesundheitsorganisation FAO liefern Insekten eine hohe Futterverwertungseffizienz sowie das Potential, aus Abfällen hochwertiges Protein herzustellen. Dennoch warnt Dr. Brigitte Paulicks vom Lehrstuhl für Tierernährung an der TU München vor zu hohen Erwartungen: „Insektenprotein bietet nach derzeitigem Wissensstand keine Vorteile gegenüber herkömmlichen Eiweißfuttermitteln; die Haltung und Zucht von Insekten zur Erzeugung von Futterprotein erscheint daher nicht sinnvoll.“ Zusätzlich gelten auch für Insekten dieselben Fütterungsvorschriften wie für andere Nutztiere: die Verfütterung von Abfällen, beispielsweise aus Küche, Industrie oder Tierhaltung, ist tabu.